第5回:トヨタ、セリカ・クーペ、1970(達磨・セリカ)

初代【ダルマ】セリカは、

『おしり』がすべて!!

あらゆる車のデザインで、運転中、

一番目にすることが多いのが『リアクオーター・ビュー』だと思います。

この車ほど走って通り過ぎた時の、リアクオーター・ビューが美しい車を知りません。

ほぼ同時期に発売されたアメ車、ダッジ・チャレンジャーのリア・クオーターなんかも素晴らしいですが、だるまセリカ・クーペのおしりは絶品です。

本家を軽く超えています!

(この辺の『日本版ポニーカーの夜明け』についてはこの記事の後半に詳しくお話ししたいです。)

(この辺の『日本版ポニーカーの夜明け』についてはこの記事の後半に詳しくお話ししたいです。)

それではいつものように、

こんな感じで、進めていきます。

*実車解説:『未来の国からやってきた、セリカ』

*デザイン的特徴&注目点

*私と『だるま・セリカ』

*アメリカと日本の『ポニーカー』についての考察

*その他の素敵なスペシャリティーカーたち

*実車解説:『未来の国からやって来た、、、』

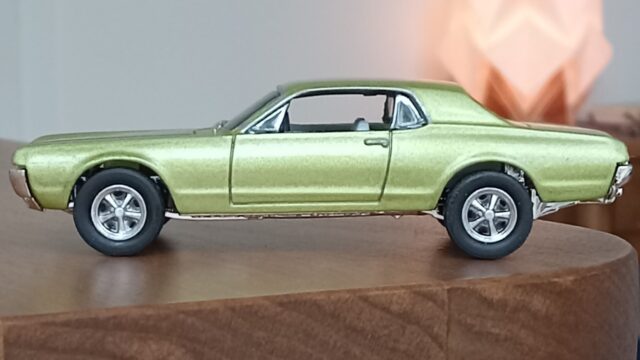

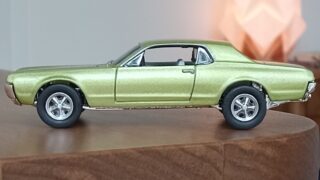

(京商製, 1/64トヨタ セリカ・クーペ、1970+AUTO WORLD製、1/64 ダッジ・チャレンジャーR/T、1970)

(京商製, 1/64トヨタ セリカ・クーペ、1970+AUTO WORLD製、1/64 ダッジ・チャレンジャーR/T、1970)

1969の東京モーターショーに出品された超未来的なコンセプトカーEX-1をベースとして1970年に同時の発表されたカリーナのシャーシを利用した日本初のスペシャリティーカーとして登場したセリカですが、当初は2ドア・クーペのみがラインナップされていました。

セリカの外見デザインは、

日本初のトヨタ・アドバンスト・デザイン(先行開発)チームに籍を置いた藤田昌雄が大空を飛翔するジェット機が作る乱れのない流線『ラミナーフローライン』から着想、空気抵抗が少なくスマートな基本コンセプトが立ち上がり、続いて、『トヨタの曲面美』を作り上げたデザイナー:畔柳俊雄と有能な造形スタッフに引き継がれ、『未来から来た』日本初のスペシャリティーカーの外観デザインが出現しました。

技術的/商品企画的には、

アメリカで大成功したフォード・マスタングに倣って、好みのエンジン、変速機、内装を自由に選べる“フルチョイスシステム”と呼ばれるシステムを採用。エンジンはT型1.4 L、2T型1.6 L、2T-B型1.6 L ツインキャブの4種類から、外装はET、LT、STの三種。内装はベーシック、デラックス、カスタム。変速機は4速フロア、5速フロア、3速ATから選択できた。(ただし、ヤマハ製の2T-G型DOHCエンジンを搭載する最上級グレードの「1600GT」はフルチョイスの対象外で専用エンジン、専用内装、専用外装)

結果として、

狙い通り若者層からの圧倒的支持を得て日本に『スペシャリティカー』という新たな市場を開拓し、1977年に生産が終了するまでに世界累計で、41万台以上が販売されました。セリカはアメリカにおいても『オリエント・エキスプレス』と賞賛され若者からの支持を集め、現在でも愛され続ける名車として名前が挙がることもしばしばです。

*主要諸元:

●全長×全幅×全高:4165×1600×1310mm

●ホイールベース:2425mm

●重量:940kg

●エンジン型式・種類:2T-G型・直4 DOHC

●排気量:1588cc

●最高出力:115ps/6400rpm

●最大トルク:14.5kgm/5200rpm

●トランスミッション:5速MT

●タイヤサイズ:6.45H-13-4PR

●価格:87万5000円

*デザイン的特徴と注目点:

次に、私が考えるセリカのデザイン的特徴は以下の通りです。

2、後の『トヨタの流面形』をすでに凌駕している美しい丸みを帯びた立体造形とそれを実現した卓越したプレス技術ーーーーーー>だるまセリカの由来

3、アメ車と似て非なる、プランビュー(上方から見た時)のリアフェンダーサイドの絞り込み

4、FRスポーツカーのエンジン位置を最大限に生かした、ロングノーズ&ショートデッキの美しいプロポーション

1、当時のアメリカの『ポニーカー』のボディー・デザインの先進性と洗練度に全く負けていない、量感、スピード感あふれる全体像

(この時期はトヨタがアメリカのアートセンターなどにデザイナーを留学させ始めた時期で、まったく時差なしで最先端のトレンドを吸収、再現)

ーーーーーーーー>さらに、日本的なバランス感覚で本家以上の躍動感にあふれ、特別感を感じられる全体像の創作に成功

2、後の『トヨタの流面形』をすでに凌駕している美しい丸みを帯びた立体造形とそれを実現した卓越したプレス技術

(80年代の流面形セリカを待つまでもなく、当時の世界を見渡しても類を見ないレベルでの美しいオーガニックな丸みを達成)

ーーーーーー>だるまセリカの由来

3、アメ車と似て非なる、プランビュー(上方から見た時)のリアフェンダーサイドの絞り込み

(ありそうでない、80年代のマツダMX-5バリのリア―クオーターパネルの丸みと、プレスラインの妙味)

ーーーーー>リフトバック版で喪失したクーペ版の強み

4、FRスポーツカーのエンジン位置を最大限に生かした、ロングノーズ&ショートデッキの美しいプロポーション

(Aピラーの延長戦がピッタリとフロント車軸を指し示し、リアピラーがリアタイアの後端の真上に位置する完璧な拵え)

ーーーーーーーーーーー>ため息が出るほど美しいサイドビュー

5、アメ車譲りの奥まったフロント・フェイシアと一体型バンパー(ボディーと同色オプションあり)

6、同じく、一体型バンパーに美しく埋め込まれたテイルライト+グリルの処理(マイナー前のシンプルさが優れます)

7、ピラーレス・ハードトップのいち早い導入(剛性確保・技術的裏付けが必要です)

*私と『ダルマ・セリカ』

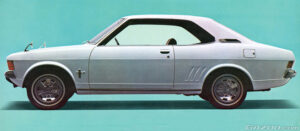

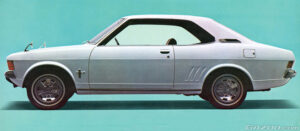

(北米仕様後期型クーペ)

個人的に

ダルマ・セリカには強いかかわりを感じます。

免許を取得後最初に2代目セリカ(クリーム外装)に乗り、

その後1988年の渡米時時に、LA中をレンタカーのカローラで丸5日間駆け回った挙句、手に入れたのが

ターコイズ色の

初代セリカ・クーペ(後期の2.2リッターエンジン付きの衝撃吸収バンパー装着型)

でした。

(2代目を買ったときも、本当は初代のデザインにひかれていたのですが、既に15年落ちぐらいになっていたので、父に反対され渋々、、、2代目を)

『セリカ・クーペを探せ!』:大作戦

私が渡米後、宿が決まった後初めてのプロジェクトがセリカ探しでした。

(何をするにも車が必要なLAでは、アパートを見つけるのにも、学校に通うにも自家用車が必修です!)

*マガジンスタンドで『AUTO TRADER』最新号を購入

*長期滞在型ホテルで候補のセリカ・クーペをチェック(20台以上の掲載がありました)

*翌日から朝電話をかけてアポを取り、一日中LA周辺を走り回りお目当てのメタリックのクーペを探しまくりました。

*確か、モンロビアに一台、LAダウンタウンに2台、ロングビーチに1台あったのを記憶しています。

*なかなか『状態のまーまーな』外装がきれいな色の車体に巡り合えず、焦りながら、アポイントなしでも、一日中、路上駐車のセリカ、中古ディーラーのセリカを探しまくりました。

*そんな中、週刊の『AUTO TRADER』の新刊が出て、その中に『ターコイズのセリカ・クーペ』という見出し文を見つけてしまいました、、、(当時の中古車雑誌はもちろん白黒でした)

*持ち主の自宅に速攻で駆け付け、初めて使う高額の個人チェックを切って手に入れました。嬉

*実車のミニ・レポート:

北米仕様の2.2リッター4気筒エンジンは、

低回転から非常にトルク感に富んで、日本で乗っていた2代目のセリカ1600STに比べて非常にパワフルで、少し荒々しい印象でした。

外見的には、

当時のアメ車のような、かなり大きくごつごつとした衝撃吸収(5マイル)バンパーが初代セリカの『滑らかな丸みを壊している感じ』でしたが、慣れてくると、このいびつさもありかな?と思えてきてしまう、

『ゲテモノ好きな自分が、造形家として情けないな』

といった甘酸っぱい思い出となっております。(笑)

*アメリカと日本の『ポニーカー』に付いての考察+アルファ

今回、初代セリカを観察した記事を書くにあたって、

色々調べたり、スペシャリティーカーの歴史の全体像をざっと把握しようとしているうちに、『ある感覚』が芽生え始め、その正体を何とか突き止めたいと思い、この項目を書いています。

米国フォード・モーターの

リー・アイアコッカ率いる特別チームが鳴り物入りで始めた『ポニーカー』第一弾のフォード・ムスタング, 1964&1/2型の爆発的な成功に端を発して、『中型セダンベースの廉価な2ドアスポーツ・クーペの系譜』に火をつけました。

*フォード自身による、マーキュリー・クーガを始めとして、

*GMからは、シボレー・カマロやポンティアック・ファイアーバード、

*クライスラーからは、ダッジ・チャレンジャーとチャージャー、プリムス・バラクーダ、

などの後のマッスルカーにつながる一群が出現。米国車のドル箱商品となり、現在まで少しずつ形を変えながらも、連綿とその歴史を刻んでいます。

一方日本では、

戦後の本格的なモータリゼーションの波も一回りして、若者や好事家が高級なスポーツカーやセダンを見てため息をついている段階は終わり、自分自身で所有して乗り回す段階に差し掛かり、

*トヨタ2000GTや いすゞベレット、

*ニッサン・フェアレディーZ 、シルビア等のような、

少量生産の高級なスポーツカーに代わって、

*トヨタ・スポーツ800 や

*ホンダS600/800のような

安価で入手可能なスポーツカーへのニーズが生まれ始めていました。

ちょうどそのころ、

トヨタ自動車社内で

『アドバンスト・デザイン(先行試作)部門』が設立され、GMデザイン部門に倣い、本社横に(全天候を再現、かつ理想的な環境で自動車を観察可能な)デザインドームを設置して、本格的な自社デザイナーの育成に力を注ぎ始めていた頃でした。その一環として一部のデザイナーをアートセンター(Art Center College of Design)等の米国のデザイン学校に留学させるプログラムも開始されました。(このアドバンスト・デザイン部門設立の機運は1956年のアートセンターからの講師派遣時の『米国自動車デザインの先進性』に対する驚愕がきっかけだったそうです。)

ここまでは状況説明・前置きですが、

今回写真を撮影していた時にふと感じ始めた、私の心に去来した『ある感覚』(この感覚の出どころは自分がものを作ったりデザインしている時にふと「上から降ってくる感覚」に近いモノですが)つまり、

今回写真撮影のため、

同じ1970年型のトヨタセリカと、ダッジチャレンジャーのミニカーをを

あらゆる角度から

見つめ、比べ、触り、並べ替え、

写真を撮るべき角度を検討していて感じたのは、

机を並べて、

スケッチを描いたり、

批評しあったり、

喧嘩したり、

プレゼンに遅れたり、

講師の悪口をささやいたりしながら

その時代の造形トレンドを作っている

アートセンターのクラスメイト達の息吹でした。

この2台のデザインからは、

同時期に世界の別の土地からやって来たデザイン志望の学生が切磋琢磨して分かち合ったデザイン言語を出身地へ持ちかえり、優秀なモデラー、最新鋭のプレスマシーンを駆り、出現した生々しさを感じます。

この際、

どちらが上だとか下だとかいう意味はなく、

よく言われる、

セリカは「ポニーカー」の模倣にすぎないといった言葉には説得力はありません。(もちろん商品企画としての模倣は然りですが、、、)

ダルマセリカの持っている、

立体の「ぶつ」としてのオーラの強さの秘密は

この辺にありそうです。

冒頭の『ある感覚』とはつまり、

日本人デザイナーの技量がセリカのデザイン時には既に、当時最先端のアメリカの工業デザインのレベルに追いついていただけにとどまらず、デザイン教育という学業を通してアメリカ人の生徒に影響すら与えていたのでは?という感覚です。

私自身、この感覚は、

国際的に活躍する実際のデザイナーの与える感覚に近いモノがあります。その時その時の国際的なデザイントレンドを作り、乗り、動かしていくのは当然ですが、デザイナー個人の出自からくる,ヴァナキュラーな味(地域性)が知らず知らずのうちに大きなトレンドに影響を与えたりすることがある、と感じます。

そう考えてもう一度、セリカの外見デザインを見つめなおしてみますと、

2メートル近い全幅を誇るチャレンジャーに比べて、貧弱な全幅を持つにもかかわらず、セリカのショルダーから、ドア、ロッカーに至る断面の放漫さは遥かに制約の少ないはずのトヨタ2000GTに比べても顕著で、他の比較対象を選ぶのが難しいほどの『ふくよかさ』でセリカの引き締まったフロントとリアの造形をつなげています。(強いてあげても、ジャガーEタイプ、3代目RX-7当たりしか思い浮かびません。)

この『タイトでカッチット感』の追求は、

2000年代以降の、アメリカ、特にGMデザインが『Y/Z』世代に向けて企画したコンセプトや実車に執拗に追い求めていたものに近いです。日本車のカムリやアコードがどんどん水膨れする中、(送り迎え時に多用された大型ミニバンに飽き飽きしていた)『Y/Z世代』は反対の価値観を志向していました。

結局私がここで吐き出したかったのは、

【日本人独特のデザイン感覚の中で、世界に有用な部分はあまり派手ではなく、言語化しにくいですが、確実に存在しているといった感覚】です。

『端から端まで余すことなく与えられた空間を使い、過不足なく、すがすがしいレベルで時代の空気を消化し、それを嫌味なく立体に落とし込む感性、技量=感覚』

その感覚が極端に表されているのが

『初代セリカ・クーペ』のデザインだと感じます。

更にセリカの生まれた時期を

大きな流れの中で見て行きますと、

デザインの中心的=発信地が

*世界大戦前後のヨーロッパ(イタリア、フランス、イギリス)から

*大戦後アメリカに移り始めて、

*オイルショック以降からバブル期一時的に日本へ、

*その後はドイツ中心、次第に中心が散逸、

こんな感じで動いてきた中で、

セリカ登場時の60年代後半から70年代はじめはアメリカ自動車デザインの後期・黄金期に位置しており、至りくるオイルショック直前の最高潮な時期でした。

その時代の香りを深く吸って生まれたセリカのデザインは、

まさに『一番いい時期に生まれた豊田家の御曹司的な存在』です。

このダルマ・セリカ・クーペの中には、

後の日本車のデザインに遺伝する、超優良な遺伝子が散見されます。

*均整の取れた美しいプロポーションーーーー>ソアラ、ユーノス・コスモ、レクサスLC500へ

*ふくよかなボディーサイド造形ーーーーー>初代マツダMX-5, 初代セルシオへ

*凛とした立ち姿ーーーーー>MR-2, MR-S、ホンダS660 等へ

*オーガニックな表面処理ーーーーー>4代目『流面形』セリカ、5,6代目セリカ、レクサスLC500へ

最後になりますが、

セリカ以前の日本の高級スポーツカーのデザインはヨーロッパ系カロッツェリアやデザイン事務所への匿名での依頼から起こされたものがほとんどだった中、日本のそれも、新興のトヨタ・アドバンストデザイン・チームとそれを支えた技術陣が70年当時の世界水準を軽く凌駕する、素晴らしいデザインを成しえたことに誇りと尊敬の念を感じます。

*その他の、素敵な『スペシャルティー・カー』たち

ここでは私の大好きな、

ポニーカー的由来の、2ドア・クーペを紹介していきたいです。

* 初代ローレル 2ドア・ハードトップGX、1970

(アッサリ、すっきりとしたフロンとリアに、カリッとしたクリスプなボディー造形がベストマッチ。2代目がすぐに出て一年7か月の短命に終わり、あまり見る機会がなかったですが、隠れた珍味です。)

* 7代目トヨタ コロナ・ハードトップ1800GT-TR、1982

(日本初のツインカムターボユニットを積んだバージョンもあり、さらに、日本最後のピラーレス・ハードトップとしても象徴的なモデルです。1978年ごろのフォード・サンダーバード譲りのBピラー、Cピラー回りがチャーミング。)

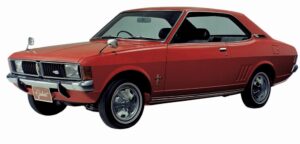

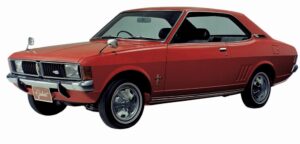

* 三菱 コルト・ギャラン・2ドア・ハードトップGS

(ジウジアーロのアイデアをベースに社内で仕上げられた“ダイナウェッジライン”が強力なアクセントとなり、小型ながら素晴らしい重心の乗り切ったFR プロポーションを実現。)――――→こちらに迫ってくるときの重心移動のイメージがスピード感満点です。

* 三菱 ギャランGTO (オレンジ)

(ギャラン・ハードトップの発売から僅か半年後に発売、ファーストバックデザインの後端、跳ね上がったトランクリッドデザインは国産初)

ーーーーーーーー>小粒ながらのやんちゃっこぶりは他社を圧してます。

* 三菱 ギャラン・ラムダGSS

(当時のダウンサイジング後のムスタングなどのアメ車デザインの影響を色濃く映すCピラー回りのデザインと、それを日本車のパッケージに見事に収めた全体の造形が秀逸です。真っ赤なインテリア二チェック柄のシートなどショッキングな要素もたくさんあり、ーーーーー>父と訪れた試乗会が楽しくてしょうがありませんでした。)

* 5代目 日産 シルビア『アートフォース・シルビア(ART FORCE SILVIA)』

(日産デザインの勢いが止められない時期の傑作造形です。当時のコンセプトカー『ARC-X』などにみられた緩やかな曲面と、カッチリした硬質な面造形と極めて美しいFRクーペ・フォルムが秀逸。インテリアはさらに極端な曲面デザイン。)

----→シートデザインに憧れました。

* 2代目 トヨタ ソアラ

(初代ソアラを徹底的にリファイン、高級パーソナル・クーペ市場を席捲、スーパーホワイトの外装色が登場、岡田主査の肝いりで実現したのベケネ社製のグラン・ベールインテリアがあこがれの的でした)

(初代ソアラを徹底的にリファイン、高級パーソナル・クーペ市場を席捲、スーパーホワイトの外装色が登場、岡田主査の肝いりで実現したのベケネ社製のグラン・ベールインテリアがあこがれの的でした)

* 1967年型 マーキュリー・クーガー

(元祖ポニーカー『ムスタングのお兄さん』的立ち位置と同時に、後のリンカン・コンチネンタルMKシリーズなどの高級パーソナルクーペにつながる、ブレード状のボディーサイド面が切れ味抜群)

(元祖ポニーカー『ムスタングのお兄さん』的立ち位置と同時に、後のリンカン・コンチネンタルMKシリーズなどの高級パーソナルクーペにつながる、ブレード状のボディーサイド面が切れ味抜群)

* ランチア・ガンマ・クーペ

(ピニンファリーナ作の直線基調のデザインはサイドの力強いベルトラインで引き締められるも、プランビューでのドア横面のスイープが絶妙なバランスを作り出しています。リア・フェンダーのカットラインの美しさはもはや「お家芸」レベル)

* レクサス LC500

(トヨタのハイソ・カー黄金期のシンボル『ソアラ』一族の末裔、絶滅危惧種の大型大排気量のGTクーペではありながら、その複雑な面構成によるボディー造形は秀逸)

予想以上に長くなってしまいましたが、

日米デザインの交流部分に言及できたのがうれしかったです。

次回は

初代トヨタプレビア『たまご自動車?』

を予定しております。

お楽しみにー

本ブログと記事内容につきまして:

ブログ記事を書くにあたり私の目標は、立体造形(料理も含めて)とのかかわりを通じて、私個人の特徴的(ネジ曲がり方も含めて)な評価軸を解明することで、「美しさ・美味しさ」に対する好奇心や、探求心を、どのように満足・充足させてきたのかを明記しておくことです。

従いまして、記事の中に出てくる、数字や年号、微細なデータなどには細心の注意を払っておりますが、時に大きな間違いや勘違いを犯していることも考えられます。特に自動車記事における主要諸元や、年号などには紛らわしいものも多く、あくまで参考程度に考えていただければ幸いです。

私としては、記事の中で個人的な外観デザインや味覚の評価、そこから広がる後半部分につなげるための、『流れ』を作るための客観的材料として年号やデータを挿入している感じです。あくまで重視したいのは、私個人の頭の中で起こる、記憶の錯そう的混沌から生まれる新たな『見方』や『情報の予想外のつながり』です。その勢いを作り出す、『流れ』の一環として、諸データが副次的に必要となるわけです。

話がそれますが、大好きな落語の世界に「三題噺」という、その場て会場から募った3つのお題を使って1つのお話に仕立てるといったお遊びがございますが、私はそれに近いことを立体造形の特徴や(料理のお味)をお題にして行っている感じがします。その中で頭の中に去来する数々の着想が、全く予想外で楽しく、次回からの記事内容を大幅に変えたり、新展開につながっています。

当ブロブの仕組み:

『好奇心の点と線 x 気まぐれ脳内回路=予想外の新展開』

こんな自分勝手なブログですが、今後ともよろしくお願いいたします。

追記:上記の『流れ』を作る為に必要な写真はできる限り、個人所有のミニカー・自前の料理などを使い撮影しておりますが、その他の必要最小限の図版や写真を他のブログ主様の記事や諸会社ホームページなどからお借りしております。(記事内容に合うよう加工させていただき、使用時は最小の解像度で載せております。)問題がある場合、ご連絡いただければ直ちに降ろさせていただきます。

追記2:当ブログ記事に掲載のミニカー写真等(個人撮影)は許可なしで、どのようにお使いいただいても結構です。私個人の創造性はこの世のもの、と言う認識の上で記事を製作しています。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Translation in English !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Part 5: Toyota Celica Coupe, 1970 (Daruma Celica)

The first-generation

【Daruma】 Celica—

Its ‘rear end’

is everything!!

In the design of any car,

I believe the ‘rear quarter view’ is what you see most often while driving. I know of no car whose rear quarter view is more beautiful as it drives by than this one.

The rear quarter of the American Dodge Challenger, released around the same time, is also fantastic, but the Daruma Celica Coupe’s rear end is truly exquisite.

It easily surpasses the original!

(I’ll discuss this whole ‘dawn of the Japanese pony car’ era in more detail later in this article.)

So, as usual,

let’s proceed like this.

* Real Car Commentary: ‘The Celica from the Future’

* Design Features & Points of Interest

* Me and the ‘Daruma Celica’

* Thoughts on American and Japanese ‘Pony Cars’

*Other Wonderful Specialty Cars

*Live-Action Commentary: ‘Arriving from the Land of the Future…’

(Kyosho, 1/64 Toyota Celica Coupe, 1970 + AUTO WORLD, 1/64 Dodge Challenger R/T, 1970)

Based on the ultra-futuristic EX-1 concept car exhibited at the 1969 Tokyo Motor Show, the Celica debuted in 1970 as Japan’s first specialty car, utilizing the chassis of the simultaneously announced Carina. Initially, only the 2-door coupe was offered in the lineup.

The Celica’s exterior design originated from Masuo Fujita, a member of Toyota’s first Advanced Design (pre-development) team. Inspired by the smooth, undisturbed laminar flow lines created by jet aircraft soaring through the sky, a basic concept of low air resistance and sleekness emerged. This was then passed on to designer Toshio Kuroyanagi and his capable modeling team, who created the ‘beauty of Toyota’s curves’. Toshio Kuroyanagi and his talented modeling staff, resulting in the appearance of Japan’s first specialty car, an exterior design that seemed to have come from the future.

Technically and in terms of product planning,

following the highly successful Ford Mustang in America, it adopted a system called the “Full Choice System,” allowing customers to freely select their preferred engine, transmission, and interior. Engines included the T-type 1.4L, 2T-type 1.6L, and 2T-B-type 1.6L twin carburetor variants. Exterior options were ET, LT, and ST. Interiors were Basic, Deluxe, or Custom. Transmissions offered a choice of 4-speed floor-shift, 5-speed floor-shift, or 3-speed automatic. (However, the top-tier “1600GT” grade, equipped with Yamaha’s 2T-G DOHC engine, was excluded from the Full Choice System, featuring a dedicated engine, interior, and exterior.)

As a result,

it achieved overwhelming support from the youth demographic as intended, pioneering a new market segment in Japan known as the ‘specialty car’. By the time production ended in 1977, over 410,000 units had been sold worldwide. In the United States, the Celica was praised as the ‘Orient Express’ and garnered strong support from young people. It is still frequently cited today as a beloved classic car.

*Key Specifications:

●Overall Length × Width × Height: 4165 × 1600 × 1310 mm

●Wheelbase: 2425 mm

●Weight: 940 kg

●Engine Type/Class: 2T-G, Inline-4 DOHC

●Displacement: 1588 cc

●Maximum Power: 115 PS / 6400 rpm

●Maximum Torque: 14.5 kgm / 5200 rpm

●Transmission: 5-speed MT

●Tire Size: 6.45H-13-4PR

●Price: ¥875,000

*Design Features and Key Points:

Next, I believe the Celica’s design features are as follows.

Next, I believe the Celica’s design features are as follows.

*Design Features:

1. An overall appearance brimming with volume and speed, in no way inferior to the advanced sophistication of American ‘pony cars/muscle cars’ body designs of the era

2. Beautifully rounded three-dimensional forms that already surpassed Toyota’s later ‘fluidic design’ and the exceptional press technology that made them possible——> Origin of the ‘Daruma Celica’ nickname

3. Rear fender sides tapered in a way reminiscent of American cars yet distinct—a signature plan view (top-down) feature

4. Beautiful proportions with a long nose and short deck, maximizing the engine placement typical of FR sports cars

b

5. The recessed front fascia and integrated bumper (with body-color option available), inherited from American cars

b

6. Similarly, the beautifully integrated tail lights + grille treatment within the integrated bumper (the simplicity before the minor change is superior)

b

7. Early adoption of the peelerless hardtop

So let’s take a look at one by one!

1. An overall appearance brimming with volume and speed, in no way inferior to the advanced sophistication of American ‘pony car’ body designs of the era

(This period coincided with Toyota sending designers to study at American art centers, enabling them to absorb and reproduce cutting-edge trends with zero time lag)

ーーーーーーーー>Furthermore, it succeeded in creating an overall appearance that, with Japanese-style balance, exuded even greater dynamism than the originals and conveyed a sense of exclusivity

2. Beautifully rounded three-dimensional forms that already surpassed Toyota’s later ‘fluidic design’ and the exceptional press technology that made them possible

(Achieving a level of beautiful organic curves unmatched anywhere in the world at the time, long before the 80s fluidic Celica)

ーーーーーー> Origin of the ‘Daruma Celica’ nickname

3. The tapered rear fender sides in plan view (when seen from above), distinct from American cars

(A rare blend of 80s Mazda MX-5-like rear quarter panel curves and the artistry of its press lines)

────────> Strengths lost in the liftback version

4. Beautiful proportions with a long nose and short deck, maximizing the engine placement of a rear-engine sports car

(The A-pillar extension perfectly points to the front axle, while the rear pillar sits directly above the rear tire’s trailing edge – a flawless design)

————————> A side view so beautiful it takes your breath away

5. Recessed front fascia and integrated bumper inherited from American cars (body-color option available)

6. Similarly, beautifully integrated tail lights + grille treatment within the integrated bumper

(pre-facelift simplicity excels)

7. Pioneering adoption of a Pillarless Hardtop (requiring structural rigidity and technical validation)

*Me and the ‘Dharma Celica’

(Late-model North American specification coupe)

Personally,

I feel a strong connection to

the Dharma Celica.

After getting my license, I first drove a second-generation Celica (cream exterior).

Then, during my 1988 trip to the US, after spending five full days racing around LA in a rental Corolla, what I ended up getting was

a turquoise

first-generation Celica Coupe (late model with the 2.2-liter engine and impact-absorbing bumpers).

(When I bought the second-gen, I was actually drawn to the first-gen’s design, but since it was already about 15 years old, my dad opposed it, so I reluctantly settled for the second-gen…)

Operation ‘Find a Celica Coupe!’

My first project after settling into my lodging in the US was hunting for a Celica.

(In LA, where you need a car for everything, having your own vehicle is essential—even for finding an apartment or getting to school!)

* Purchased the latest issue of ‘AUTO TRADER’ at a magazine stand

* Checked potential Celica Coupe candidates at a long-stay hotel (There were over 20 listings)

*Starting the next day, I made morning calls to set appointments, then spent the whole day driving around the LA area searching relentlessly for my target metallic coupe.

*I distinctly remember one in Monrovia, two in downtown LA, and one in Long Beach.

*I couldn’t find many with decent exterior condition and nice colors, so I frantically searched all day for Celicas parked on the street or at used car dealers, even without appointments.

*Amidst this, the new weekly issue of ‘AUTO TRADER’ came out, and I spotted a headline for a ‘Turquoise Celica Coupe’… (Used car magazines back then were black and white, of course)

*I rushed straight to the owner’s house and bought it using a personal check—my first time writing one for such a large amount. So happy!

*Mini Report on the Actual Car:

The North American spec 2.2-liter 4-cylinder engine

delivered tremendous torque even at low RPMs. Compared to the second-gen Celica 1600ST I’d driven in Japan, it felt incredibly powerful and a bit rough around the edges.

Visually,

the large, rugged impact-absorbing (5-mile) bumpers, reminiscent of American cars of the era, seemed to “break the smooth curves” of the first-generation Celica. Yet, as I grew accustomed to it, I began to think, “Maybe this awkwardness isn’t so bad?”

It’s become a bittersweet memory:

‘How pathetic of me, as a sculptor, to be drawn to such monstrosities.’ (laugh)

*Observations on American and Japanese ‘Pony Cars’ + Alpha

While researching and writing this article about the first-generation Celica,

and trying to grasp the broader history of specialty cars,

a certain feeling began to take root.

I wanted to pinpoint its essence,

which is why I’m writing this section.

It all started with

the explosive success of the Ford Mustang, the first ‘pony car’ launched with great fanfare by a special team led by Lee Iacocca at Ford Motor Company in the US. This ignited the lineage of ‘affordable two-door sports coupes based on midsize sedans’.

* Ford itself produced the Mercury Cougar,

* GM followed with the Chevrolet Camaro and Pontiac Firebird,

* Chrysler introduced the Dodge Challenger and Charger, along with the Plymouth Barracuda,

and a whole group of vehicles emerged that would later evolve into muscle cars. They became cash cows for American automakers, and while their forms have gradually changed over time, they have continuously carved out their place in history.

Meanwhile in Japan,

the wave of full-scale postwar motorization had run its course. The phase where young people and enthusiasts sighed over expensive sports cars and sedans had ended, giving way to a stage where they could own and drive them themselves.

* Toyota 2000GT and Isuzu Bellett,

* Nissan Fairlady Z, Silvia, etc.,

were being replaced by demand for

* Toyota Sports 800 and

* Honda S600/800

– affordable, accessible sports cars.

Around that very time,

Toyota Motor Corporation established

its ‘Advanced Design (Prototype Development) Department’. Following the example of GM’s design division, they installed a Design Dome adjacent to headquarters (capable of simulating all weather conditions and providing an ideal environment for observing automobiles) and began focusing serious effort on cultivating in-house designers. As part of this initiative, they also launched a program sending some designers to study at U.S. design schools like the Art Center College of Design. (The impetus for establishing this Advanced Design Department reportedly stemmed from astonishment at the ‘advanced nature of American automotive design’ during the dispatch of instructors from Art Center in 1956.)

That covers the background and context.

But while taking photos this time, I suddenly began to feel a certain sensation pass through my mind. (This sensation is similar to that “feeling of inspiration descending from above” I sometimes get when creating or designing things myself.) Namely,

For this photo shoot,

I examined the same 1970 Toyota Celica and Dodge Challenger miniatures

from every angle,

examining, comparing, touching, rearranging them,

and considering the best angles for photos,

I felt the very breath of those Art Center classmates

who,

sitting side by side at desks,

sketching, critiquing each other’s work,

arguing,

running late for presentations,

and whispering complaints about the instructors,

were shaping the sculptural trends of that era.

From the designs of these two cars,

I sense the raw vitality born when aspiring designers from different corners of the world, honed through mutual competition and shared design language, returned to their homelands. There, skilled modelers and cutting-edge press machines brought their creations to life.

At this point,

there’s no question of one being superior or inferior.

The often-heard claim

that the Celica was merely an imitation of the “Pony Car” holds no weight. (Of course, imitation as a product strategy is another matter…)

The secret to the strong aura

the Dharma Celica possesses as a three-dimensional “object”

likely lies in this area.

That initial ‘sense’ I mentioned earlier?

It’s the feeling that by the time the Celica was designed, Japanese designers’ skills had not only caught up to the cutting edge of American industrial design at the time, but through design education, they were even influencing American students?

Personally, this feeling resonates closely with the impression given by designers active on the international stage. While it’s natural for them to create, ride, and drive the international design trends of their time, I sense that the vernacular flavor (regionality) stemming from a designer’s individual background can sometimes unknowingly influence major trends.

Thinking this way, I look again at the Celica’s exterior design.

Despite its modest width compared to the Challenger, which boasts nearly 2 meters across, the Celica’s generous proportions—from its shoulders to the doors and rocker panels—are remarkably pronounced. This fullness connects its taut front and rear forms with a richness that makes it hard to find comparable examples, even when compared to the Toyota 2000GT, which surely faced fewer design constraints. (If pressed, only the Jaguar E-Type or third-generation RX-7 come to mind.)

This pursuit of a ‘tight, crisp feel’

closely resembles what American design, particularly GM, relentlessly chased in concepts and production cars targeting the ‘Y/Z generation’ from the 2000s onward. While Japanese cars like the Camry and Accord grew increasingly bloated, the ‘Y/Z generation’ (tired of the large minivans used for school runs) sought the opposite aesthetic.

Ultimately, what I wanted to express here is this:

[Within the uniquely Japanese design sensibility, there exists a useful element for the world—not flashy, hard to articulate, but undeniably present.]

‘The sensibility, skill, and intuition to utilize every inch of available space from end to end, digest the spirit of the times with refreshing precision, and translate it into three-dimensional form without pretension.’

I feel the design of the ‘first-generation Celica Coupe’

is an extreme expression of that sensibility.

Furthermore, looking at the period when the Celica was born within the larger design currents,

the central hubs of design = points of origin were

*From pre- and post-World War Europe (Italy, France, Britain)

*Shifting to post-war America,

*Then temporarily to Japan after the oil crisis and during the bubble era,

*After that, centered on Germany, gradually dispersing.

Within this movement,

the late 60s to early 70s when the Celica debuted

placed it squarely in the late, golden age of American automotive design,

the peak period just before the impending oil crisis.

The Celica’s design, born deeply breathing in the essence of that era,

is truly the ‘heir apparent of the Toyota family, born in the best possible time’.

Within this Dharma Celica Coupe,

superior genetic traits, later passed down to Japanese car design, are scattered throughout.

*Beautifully balanced proportions → Soarer, Eunos Cosmo, Lexus LC500

*Plump body side sculpting → First-generation Mazda MX-5, First-generation Celsior

*Strikingly poised stance → MR-2, MR-S, Honda S660, etc.

* Organic surface treatment → 4th-gen ‘Streamline’ Celica, 5th/6th-gen Celica, Lexus LC500

Finally,

While most Japanese luxury sports car designs before the Celica originated from anonymous commissions to European coachbuilders and design firms, I feel pride and respect for how Japan’s own emerging Toyota Advanced Design Team and the technical staff supporting them achieved truly remarkable designs that easily surpassed the global standards of the 1970s.

*Other Wonderful ‘Specialty Cars’

Here, I’d like to introduce some of my favorite

two-door coupes with pony car origins.

* First-generation Laurel 2-door hardtop GX, 1970

(Its clean, uncluttered front and rear perfectly matched the crisp, taut body sculpting. The second generation followed quickly, ending its short life after just one year and seven months, making it a hidden gem rarely seen.)

* 7th-generation Toyota Corona Hardtop 1800GT-TR, 1982

(This version also featured Japan’s first twin-cam turbo unit. Furthermore, it’s a symbolic model as Japan’s last pillarless hardtop. The B-pillar and C-pillar area, reminiscent of the 1978 Ford Thunderbird, is charming.)

* Mitsubishi Colt Galant 2-Door Hardtop GS

(Based on Giugiaro’s concept and refined in-house, its “Dyna Wedge Line” creates a powerful accent. Despite its compact size, it achieves superb FR proportions with a well-balanced center of gravity.) ――――→ The image of its center of gravity shifting as it approaches here is full of speed.

* Mitsubishi Galant GTO (Orange)

(Released just six months after the Galant Hardtop, its fastback rear end and upward-sweeping trunk lid design were a Japanese first.)

――――――――> Its feisty, mischievous character, despite its compact size, outshines competitors.

* Mitsubishi Galant Lambda GSS

(The C-pillar design strongly reflects the influence of American cars like the post-downsizing Mustang, while the overall form masterfully integrates this into a Japanese car package. It also boasts shocking elements like bright red checkered seats. ーーーーー> I absolutely loved the test drive event I attended with my dad.)

* 5th Generation Nissan Silvia ‘Art Force Silvia’

(A masterpiece from Nissan’s unstoppable design era. Its gentle curves seen in concept cars like the ‘ARC-X’, combined with crisp, hard-edged surfaces and an exceptionally beautiful FR coupe form are outstanding. The interior features even more extreme curved designs.)

----→ I was captivated by the seat design.

* 2nd Generation Toyota Soarer

(A thorough refinement of the first-generation Soarer, it dominated the luxury personal coupe market. The introduction of the Super White exterior color and the Gran Vel interior by Bekene, realized through the strong backing of Chief Engineer Okada, were objects of desire.)

* 1967 Mercury Cougar

(The original pony car, positioned as the ‘big brother to the Mustang,’ while also featuring a blade-like body side profile with exceptional sharpness that paved the way for later luxury personal coupes like the Lincoln Continental MK series)

(The original pony car, positioned as the ‘big brother to the Mustang,’ while also featuring a blade-like body side profile with exceptional sharpness that paved the way for later luxury personal coupes like the Lincoln Continental MK series)

* Lancia Gamma Coupe

(Pininfarina’s linear-based design is tightened by the powerful beltline along the sides, yet the sweep of the door side panels in plan view creates exquisite balance. The beauty of the rear fender cut lines is nothing short of a signature artistry)

* Lexus LC500h

(Descendant of the ‘Soarer’ family, symbol of Toyota’s golden age of luxury cars. Though an endangered species among large-displacement GT coupes, its body sculpting through complex surface composition is outstanding)

This ended up longer than expected,

but I’m glad I could touch on the exchange between Japanese and American design.

Next time,

I plan to cover

the first-generation Toyota Previa: ‘The Egg Car?’

Stay tuned!

Translated with DeepL.com

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。