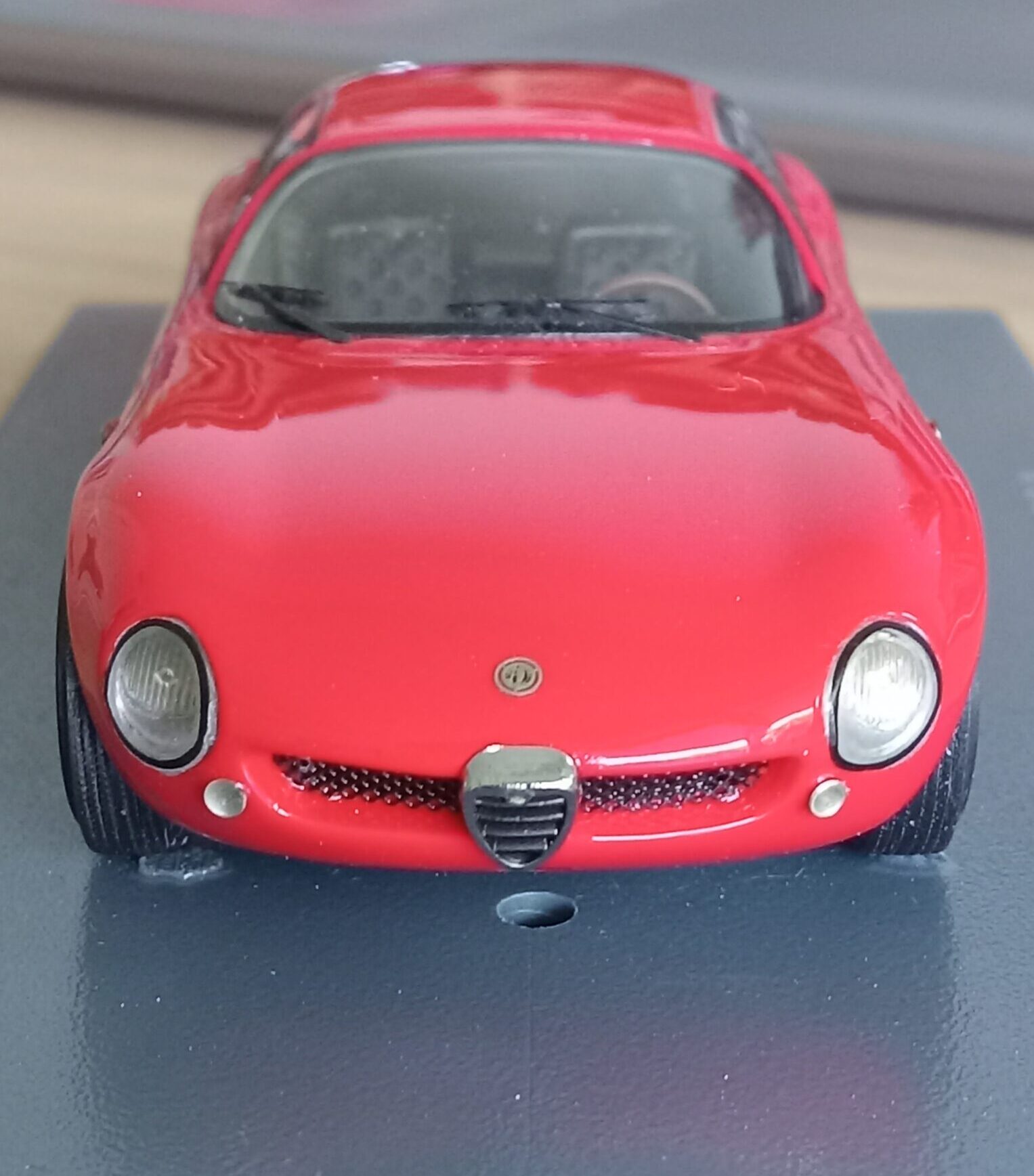

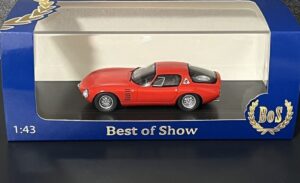

第9回:アルファロメオ・カングーロ、1964(外装色:イタリアン・レッド)

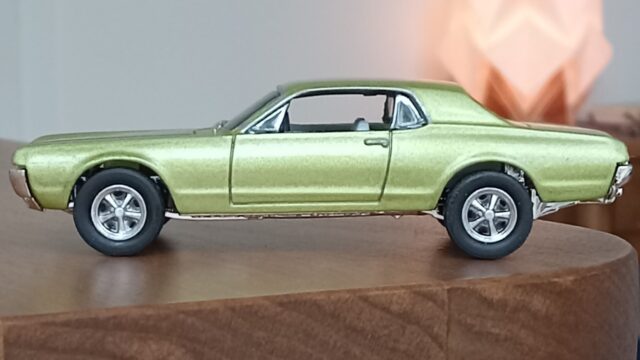

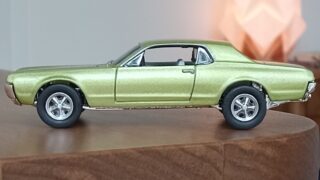

(NEO社製、1/43 アルファロメオ・カングーロ、1964 (イタリアンレッド)+3D プリントしたタイヤ、ホイールパーツで改造)

私が前回語らせていただきました、

アンフィニ・RX-7(FD3S型)

を思い浮かべるとき、

いつも一緒についてくる2台の車があります。

*アルファロメオ・カングーロと

*アルファロメオ・ジュリア、TZ2 です。

この3台の車に共通する『何か』が私を引き付けています。今回と次回の2回に分けまして、その『何か』を見つける旅にご一緒していただこうと思います。

今サッと、思いつくこの3車に共通する特徴は、こんな感じです。

1、非常に研ぎ澄まされた有機的な曲面を多用したデザインであること

2、車体のプロポーション(全長:全幅:全高 の比率)ががかなり似通っていること

3、超軽量化を達成するための努力がカタチに現れていること

それでは以下の要領で、先ずカングーロについて探っていきたいです。

*実車解説:ジウジアーロの愛した【カンガルー】

*デザイン的特徴:

*『私』とカングーロ:

*まとめと雑感:

*実車解説:ジウジアーロの愛した【カンガルー】?

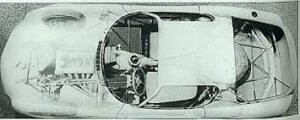

ベルトーネ時代のジョルジェット・ジウジアーロが自分で愛してやまなかった傑作デザイン、カングーロは1964年のトリノショーでレーシングカー、TZ1(TZ2の可能性もあり)のチュブラー・フレームにジウジアーロが設えたFRP製の美しいクーペ・ボディーを載せてお披露目されました。

残念ながらその直後、報道関係者が試乗中に全損事故を起こし、その後壊れた車体はベルトーネの社屋裏の草むらに野ざらしのまま捨て置かれていました。

そこへ手を差し伸べたのが、日本のアルファロメオの収集家として名高いアバルトミュージアムのオーナー:小坂士朗氏です。彼は残骸を買い取り、フロントガラス〈風防)を40枚以上も作り直したり、その他幾多の艱難の末、完全レストアを成し遂げ、有名なクラシックカーのコンクール、コンコルソ・デ・エレガンツァ・ヴィラ・デステ2005でみごと優勝を果たし、彼とカングーロはその後もその他のコンクールを総なめにしたそうです。

そこへ手を差し伸べたのが、日本のアルファロメオの収集家として名高いアバルトミュージアムのオーナー:小坂士朗氏です。彼は残骸を買い取り、フロントガラス〈風防)を40枚以上も作り直したり、その他幾多の艱難の末、完全レストアを成し遂げ、有名なクラシックカーのコンクール、コンコルソ・デ・エレガンツァ・ヴィラ・デステ2005でみごと優勝を果たし、彼とカングーロはその後もその他のコンクールを総なめにしたそうです。

主要諸元

- 型式:2ドア・クーペ型

- 総排気量: 1570 cc

- 最高出力::不明(Unknown)

- 駆動方式::FR

- 定員::2名

- 車体サイズ

- 全長:3900mm

- 全幅:1600mm

- 全高:1060mm

- 全長:3900mm

- 車両重量

不明(Unknown)

*デザイン的特徴:

アルファロメオ・カングーロの外見デザイン上の特徴はこんな感じです。

1、全身にまとった折れ線なしの、純粋なオーガニックフォームと古典的FRプロポーションの絶妙な融合から生まれた端正この上ない全体像

2、極端に最小化されたキャビン部分の造形が産む実物より大きなイメージ

3、極めて個性的な昆虫のようなフロント・フェイシア造形

4、ボディー後端部分を大胆に切り落とし、美しい断面を魅せる、文字通り『コード・トロンカ』スタイルのテール造形

では細かく見て行きましょう。

1、全身にまとった折れ線なしの、純粋なオーガニックフォームと古典的FRプロポーションの絶妙な融合から生まれた端正この上ない全体像

(美しく磨き上げられたプロポーションと、『折れ線 / キャラクターライン禁止令』によって成し得た、有機面構成の完全さが少し怖いほどです。フロントの先端部を完全に尖らせないことで、愛嬌と個性が増してます。)

ーーーーー>スポーツカー、レースカーをデザインする時のジウジアーロのすべてが既に詰まってます。

2、極端に最小化されたキャビン部分の造形が産む実物より大きなイメージ

(キャビン横の面をAピラー先端からすでに極端に絞り込み、ボディー後端にかけさらにきつく絞ることで、1m6cmの全高と相まって、4メートル40-50cmのツアラー並みの全長に錯覚させられます。)

ーーーーー>アンフィニ・RX-7やフレームの供給元のアルファTZ1などにもつながる、超軽量化が図らずも、もたらしたスタイリングへの恩恵かも?

3、極めて個性的な昆虫のようなフロント・フェイシア造形

(きっちりした折れ線によりボンネット先端部をBMW507などのように『キリッと』させることをわざと避け、独特な愛嬌ある表情を選択)

ーーーーーーー>のちの安全 / 工業プロダクト路線に変更前のジウジアーロの若さがみなぎってます。

4、車体後端部分を大胆に切り落とし、【お鏡餅型】の美しい断面を魅せる、文字通り『コード・トロンカ』スタイルのテール造形

(テールエンドを90度の角度で切り取った後、更に周辺を一段『段落ち処理』し、おまけに内側の面を有機的に凸面化して官能的な表情を加えています。)

ーーーーーー>この時代の代表的な『コード・トロンカ』スタイルです。

*『私』とカングーロ:

私が初めてカングーロを知ったのは、

高校時代に、二玄社刊『世界の自動車 ・アルファロメオ』の中で見かけた後、

ずっと気になってはいたものの、実写が既にないため、雑誌の特集や書籍に恵まれず、

次に再会したのは、

渡米後、デザイン学校在籍時代にとなり町、バーバンクにある自動車と飛行機専門の本屋さんで、イタリア語の書籍の中でその美しい姿を見かけた事で、病気が再発、(笑)

気になる存在として浮かび上がり、

1/43のミニカーなどの立体を中心に、イーベイのオークションなどを利用して集め始めました。

中でもこの2台はよく触ってました。

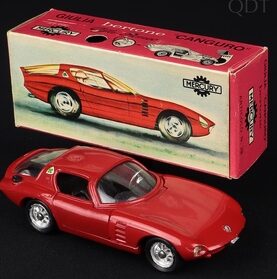

*(伊)マーキュリー社製、1/43(実際は、1/40位)アルファロメオ・カングーロ(赤)

(少し大きめで、ボディーが分厚く若干抑揚が尽き過ぎの感あり、箱絵のスケッチが迫力満点で見ていて飽きませんでした。)

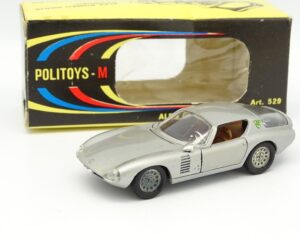

*(伊)ポーリトイズ社製、1/43 アルファロメオ・カングーロ(銀)

(ドアとボンネットが開閉可能で、ディテールも繊細、タイヤが少し小さいのとトラックが狭いのが玉に瑕。一番好きな立体で、長いこと手元のおいてました。)

今回この記事を制作するため、イーベイを通じて香港から入手しました。

*NEO社製、1/43 (レジン完成品)アルファ・ロメオ カングーロ 1964 (イタリアン・レッド)

(ここ15年ほどに渡るNEO社さんの歴史上の初期の佳作、BOS社の製品も同じ原型だそうです。

経年劣化でタイヤとホイールが化学反応を起こし、ホイールが完全に溶けていました。イーベイで見つけた3Dプリント製の1/43の15インチのアメ車用のハルブラントホイールとタイヤに付け替え、少し大きかったので周囲を削り、車高を微調整したら、すごくいい感じに仕上がりました。)

*まとめと雑感:RX-7とTZ2とのデザイン的な関係は?----仮説①

今回のテーマは、

上の3車に共通する

『オーラ』的な【何か】

を探る旅でした。

今のところの仮説としてはこんな感じになります。

仮説①:

大きな排気量のエンジンを搭載hして、直線での最高速を稼ぐタイプのフェラーリ、ランボルギーニなど、後のスーパーカー的系譜と異なる、

高性能で小さなエンジンを生かし、サーキットでのラップタイムや、峠でのコーナースピードを稼ぐタイプのパッケージング、

つまり、

*小さなエンジンをできるだけ低く、回転中心の真ん中に寄せて搭載、

*車体重量をとにかく軽く、

*そのために、ガラス部分を減らす、

*全長も減らす、車高は低く、旋回性のため車幅は削らず、

*更には、運転のしやすさ、フロント・コーナーの見切りの良さのため、Aピラーをできるだけ運転者の近くに寄せる、

その結果、

ーーーーーーーー>それらの特徴が3車に共通のDNAとなり

ーーーーーーーー>そのDNAの象徴として、自然とキャビンが最小化!

ーーーーーーーー>その上に、外見デザイン面の有機化の流れが重なり、

似通ったデザインとなった?

そのDNA+有機デザインこそが

ーーーーーーーーーー>私の大好物?

今回の探求で、

大体のあらすじは見えてきました。

次回の『TZ2編』でこのDNAについてレースカー・デザイン的立場からもさらに深く調べてみたいです。

お楽しみに―

本ブログと記事内容につきまして:

ブログ記事を書くにあたり私の目標は、立体造形(料理も含めて)とのかかわりを通じて、私個人の特徴的(ネジ曲がり方も含めて)な評価軸を解明することで、「美しさ・美味しさ」に対する好奇心や、探求心を、どのように満足・充足させてきたのかを明記しておくことです。

従いまして、記事の中に出てくる、数字や年号、微細なデータなどには細心の注意を払っておりますが、時に大きな間違いや勘違いを犯していることも考えられます。特に自動車記事における主要諸元や、年号などには紛らわしいものも多く、あくまで参考程度に考えていただければ幸いです。

私としては、記事の中で個人的な外観デザインや味覚の評価、そこから広がる後半部分につなげるための、『流れ』を作るための客観的材料として年号やデータを挿入している感じです。あくまで重視したいのは、私個人の頭の中で起こる、記憶の錯そう的混沌から生まれる新たな『見方』や『情報の予想外のつながり』です。その勢いを作り出す、『流れ』の一環として、諸データが副次的に必要となるわけです。

話がそれますが、大好きな落語の世界に「三題噺」という、その場て会場から募った3つのお題を使って1つのお話に仕立てるといったお遊びがございますが、私はそれに近いことを立体造形の特徴や(料理のお味)をお題にして行っている感じがします。その中で頭の中に去来する数々の着想が、全く予想外で楽しく、次回からの記事内容を大幅に変えたり、新展開につながっています。

当ブロブの仕組み:

『好奇心の点と線 x 気まぐれ脳内回路=予想外の新展開』

こんな自分勝手なブログですが、今後ともよろしくお願いいたします。

追記:上記の『流れ』を作る為に必要な写真はできる限り、個人所有のミニカー・自前の料理などを使い撮影しておりますが、その他の必要最小限の図版や写真を他のブログ主様の記事や諸会社ホームページなどからお借りしております。(記事内容に合うよう加工させていただき、使用時は最小の解像度で載せております。)問題がある場合、ご連絡いただければ直ちに降ろさせていただきます。

追記2:当ブログ記事に掲載のミニカー写真等(個人撮影)は許可なしで、どのようにお使いいただいても結構です。私個人の創造性はこの世のもの、と言う認識の上で記事を製作しています。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Translation in English !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Favorite Car Designs——Part 9: Alfa Romeo Canguro, 1964 (Exterior Color: Italian Red)

October 14, 2025 / October 22, 2025

Part 9: Alfa Romeo Canguro, 1964 (Exterior Color: Italian Red)

(NEO-made, 1/43 Alfa Romeo Canguro, 1964 (Italian Red) + Modified with 3D-printed tires and wheel parts)

When I recall the

Amphini RX-7 (FD3S)

I spoke about last time,

two other cars always come to mind alongside it.

*The Alfa Romeo Canguro and

*The Alfa Romeo Giulia TZ2.

There’s a certain ‘something’ shared by these three cars that draws me in. Over the next two installments, I’d like to take you along on a journey to discover that ‘something’.

Off the top of my head, the common characteristics I see in these three cars are like this:

1. Designs featuring highly refined, organic curves

2. Body proportions (length:width:height ratios) that are remarkably similar

3. Efforts to achieve extreme weight reduction visible in their form

So, let’s explore the Kanguro first, following the outline below.

*Real Car Overview: Giugiaro’s Beloved Kangoo

*Design Characteristics:

*My Experience with the Kangoo:

*Summary and Miscellaneous Thoughts:

*Real Car Overview: Giugiaro’s Beloved Kangoo?

The Kanguro, a masterpiece design that Giorgetto Giugiaro himself adored during his Bertone era, debuted at the 1964 Turin Motor Show. It featured a beautiful FRP coupe body, crafted by Giugiaro, mounted on the tubular frame of a racing car, the TZ1 (possibly the TZ2).

Unfortunately, shortly after, a journalist totaled it during a test drive. The wrecked body was subsequently abandoned, left exposed to the elements in the grassy area behind the Bertone building.

It was Mr. Shiro Kosaka, owner of the Abarth Museum and a renowned Japanese Alfa Romeo collector, who stepped in. He purchased the wreckage, painstakingly recreated over 40 windshields, and after countless hardships, achieved a complete restoration. The car went on to triumphantly win the prestigious classic car competition, the Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2005. He and the Canguro reportedly went on to sweep other competitions thereafter.

Key Specifications

Type: 2-door coupe

Total displacement: 1570 cc

Maximum output: Unknown

Drive system: FR

Seating capacity: 2 persons

Body dimensions

Overall length: 3900mm

Overall width: 1600mm

Overall height: 1060mm

Vehicle weight

Unknown (Unknown)

Design Features:

The Alfa Romeo Canguro’s exterior design features are as follows:

1. An exceptionally refined overall appearance born from the exquisite fusion of pure organic forms without any sharp creases across its entire body and classic FR proportions.

2. An image larger than life created by the extremely minimized cabin section.

3. An extremely distinctive, insect-like front fascia design.

4. A boldly truncated rear end revealing a beautiful cross-section, literally embodying the ‘Coda Truncata’ style tail design.

Now let’s examine it in detail.

1. An exceptionally refined overall appearance born from the exquisite fusion of pure organic forms without any creases, enveloping the entire body, and classic FR proportions.

(The beautifully polished proportions and the sheer perfection of the organic surface composition achieved through the ‘ban on creases/character lines’ are almost intimidating. By not making the front tip completely sharp, it gains charm and character.)

————> This already encapsulates everything Giugiaro embodies when designing sports cars and race cars.

2. The cabin’s extremely minimized form creates an image larger than life

(By sharply tapering the cabin’s side surfaces from the A-pillar tips and further tightening them toward the rear, combined with its 1m 6cm height, it creates the illusion of a 4m 40-50cm length—on par with a touring car.)

————> This might be a styling benefit inadvertently brought about by the extreme weight reduction, connecting to models like the Amphi RX-7 or the Alfa TZ1, which supplied the frame?

3. Extremely distinctive, insect-like front fascia design

(Deliberately avoiding a sharp, angular hood tip like the BMW 507, opting instead for a uniquely charming expression through precise creases)

——————> This radiates the youthful energy of Giugiaro before his shift towards safety/industrial product design.

4. A boldly truncated rear end revealing a beautiful ‘mirror rice cake’ cross-section, literally embodying the ‘Coda Truncata’ tail design

(After cutting the tail end at a 90-degree angle, the surrounding area was further stepped down. Additionally, the inner surface was organically convexed to add a sensual expression.)

——————> This is the quintessential ‘Coda Truncata’ style of that era.

*Me and the Kanguro:

My first encounter with the Kanguro was

in high school, when I spotted it in the Nihon Gensha publication ‘World Automobiles: Alfa Romeo’.

Though it stuck with me ever since, actual photos were scarce, and I rarely came across magazine features or books about it.

My next encounter came

after moving to the US, while attending design school. I spotted its beautiful form in an Italian book at a specialty auto and aviation bookstore in neighboring Burbank, reigniting my obsession (lol).

It resurfaced as a compelling presence,

and I began collecting mainly 1/43 scale miniatures and other physical models, using eBay auctions.

Among them, I handled these two models frequently.

* (Italy) Mercury Company, 1/43 (actually closer to 1/40) Alfa Romeo Canguro (Red)

(Slightly larger, with a thick body and a sense that the curves were a bit too subdued. The sketch on the box art was incredibly dynamic and never got old to look at.)

*Politoys (Italy), 1/43 Alfa Romeo Canguro (Silver)

(Doors and hood opened, with fine details. The slightly small tires and narrow track were minor flaws. My favorite model, kept close for a long time.)

I acquired this one from Hong Kong via eBay specifically for this article.

*NEO Company, 1/43 (Resin Complete Model) Alfa Romeo Canguro 1964 (Italian Red)

(This is an early masterpiece from NEO’s history over the past 15 years or so. It seems that BOS products are based on the same prototype.

Due to aging, the tires and wheels had undergone a chemical reaction, and the wheels had completely melted. I replaced them with 3D-printed 1/43 15-inch American car wheels and tires from Hal Brand that I found on eBay. They were a little too big, so I shaved the edges and made some minor adjustments to the ride height, and it turned out really nice.)

Summary and Miscellaneous Thoughts: What is the design relationship between the RX-7 and the TZ2? Hypothesis 1

The theme this time was

a journey to explore

the “aura” or “something”

common to the three cars above.

My current hypothesis is as follows.

Hypothesis ①:

Unlike the later supercar lineage represented by Ferraris and Lamborghinis—which prioritize high-displacement engines for maximum straight-line speed—

this packaging leverages high-performance, compact engines to maximize lap times on circuits and cornering speeds on mountain roads.

In other words:

* Mounting the small engine as low and as close to the center of rotation as possible,

* Keeping the vehicle weight as light as possible,

* To achieve this, reducing glass areas,

* Shortening overall length, lowering ride height, but not sacrificing width for agility,

* Furthermore, to enhance drivability and front corner visibility, positioning the A-pillars as close to the driver as possible,

The result:

————————> These characteristics became shared DNA across the three cars

————————> Naturally, the cabin minimized as a symbol of that DNA!

————————> Overlaid on this, the trend toward organic exterior design emerged,

leading to similar designs?

That DNA + organic design is

————————> My absolute favorite?

Through this exploration,

the general outline has become clear.

In the next installment, ‘TZ2 Edition’, I want to delve deeper into this DNA from a race car design perspective.

Stay tuned―

Translated with DeepL.com

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。