第8回:マツダ・アンフィニ RX-7、1991(外装色:シルバー&赤内装)

今回は、

バブル期が産んだ日本の至宝デザインのひとつ、

マツダ・アンフィニ

RX-7(三代目/FD3S型)について

お話ししたいです。

私にとって二代目RX-7は日本の宝だけにとどまらず、

バブル経済という、異常事態に便乗したものの、

後にも先にもない

自動車史上で特筆すべき立体造形の傑作

として記録されるべき外観デザインだと感じています。

パサデナへ留学して間もないころ、

この車を見るたびに非常に誇らしく感じていました。

わたしのなかで、浮かんだイメージは、

映画【野球狂の歌】内での

『木之内みどり』さんといった感じです。

(オールドスクール・ネタ、すみません。笑)

*美しく華奢で線が細い外見からは想像がつかない、

*内面の強さと、少し強情な感じが、

FD3S型、RX-7の

苦みばしった渋めのキャラクターとそっくりだと感じます。

*外見デザインの美しさとユニークさ、

*企画コンセプトの鋭敏性&技術的到達点(内面)が、

素晴らしい3代目RXー7 ですが、

それでは以下の順序で、さらに詳しく見て行きましょう。

*客観情報:

*デザインの特徴:『30年後の名車』確定?

*私と『RX-7』:『思ったより小さい!』

*カーデザイナー:陳ウーハン氏の足跡

*まとめと雑感:『プロ・ボクサーの減量並みの努力と汗』が産んだ稀有なカタチ

*その他の『木之内みどり似のクルマ』?

*客観情報:30年後に『名車」になるようにデザインされた?

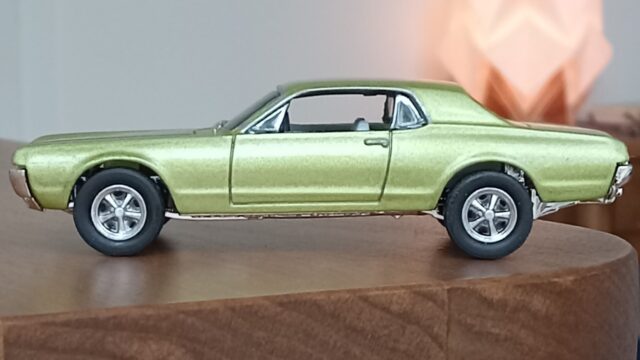

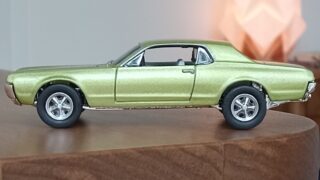

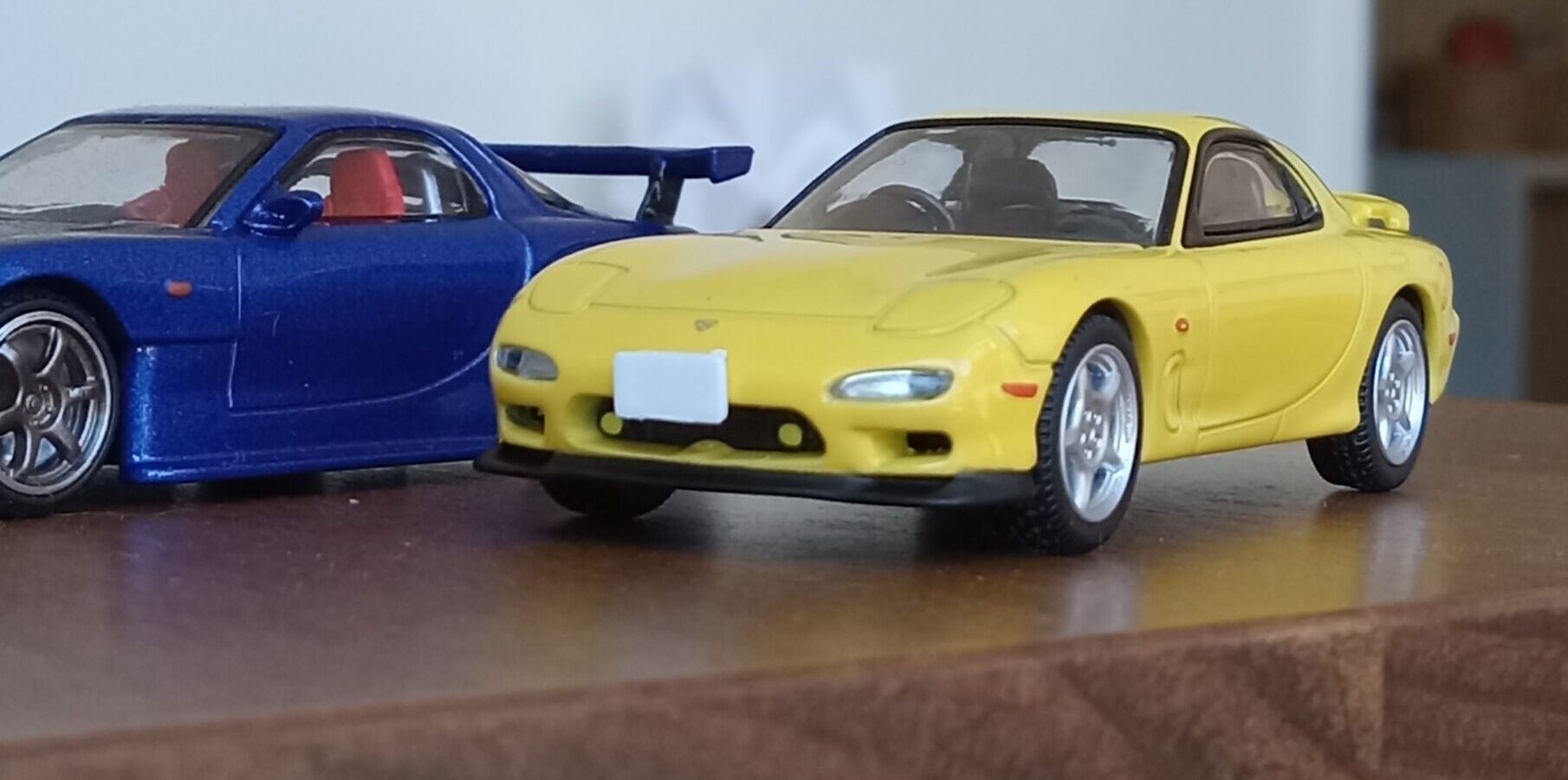

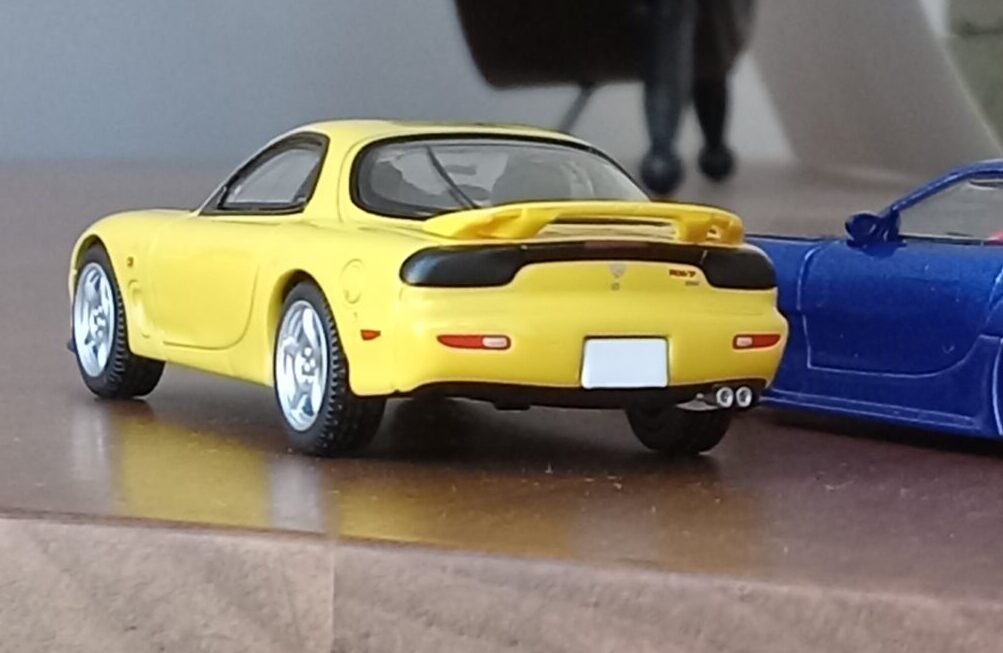

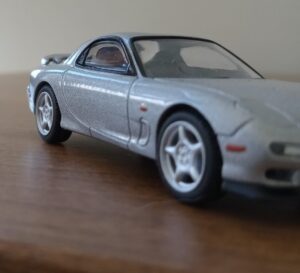

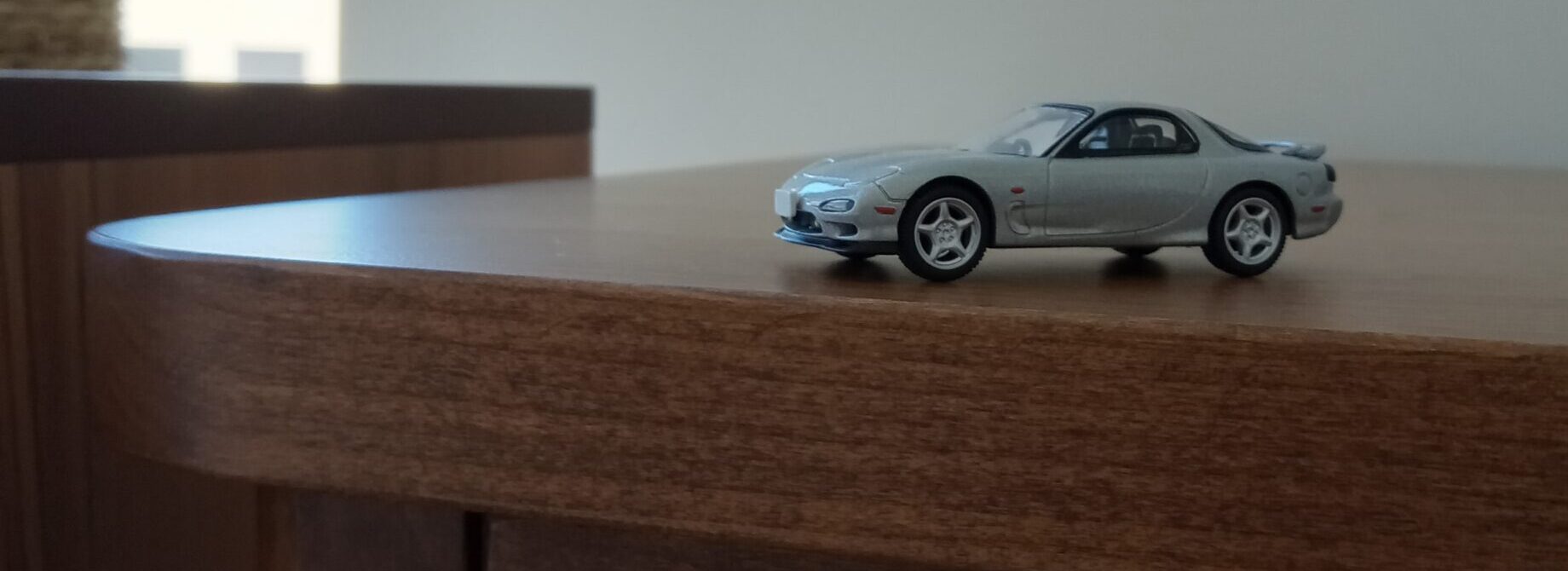

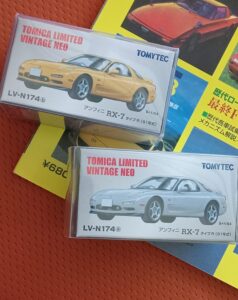

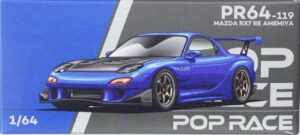

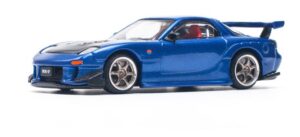

(使用ミニカー:TOMYTEC製, 1/64 トミカ・ヴィンテージ・ネオーーーアンフィニ RX-7 TypeR(1991年式)+ POP RACE製 1/64 RX-7 雨宮仕様 メタリック・ブルー)

【バブル絶頂期と高き志】

日本の1980年台後半のバブル期絶頂のころ企画/デザインされ、1991年に生産開始されたFD3S型(3代目)RX-7は当時のマツダ販売網のマルチチャンネル化に伴う形で、今は亡きアンフィニ店で販売されました。企画段階でのスローガンは『志ありて凛々しく、艶ありて昴むる【出典:雑誌、三栄出版、歴代RX-7のすべて】』というもので、参画した企画者たちの非常な意気込みが感じられます。文字通りマツダのスポーツカーに対する執念を具現化したような俊敏な性能とそれを外見で表すとともに、軽量化にも貢献する意匠デザインの追求など、当時のお祭り騒ぎに沸いたマツダを象徴する理想主義的な企画でした。

【マーケットも味方に付ける】

通常のアメリカ市場への輸出ありきの、3代目のスポーツカーの場合、当然のごとく市場のニーズに元ずく車体の大型化、それに伴うエンジンサイズの大型化、結果としてスポーツカ―というより高級で重量級の上級のGTカーに近いあいまいな商品になりがちです。

幸いだったのが、当時のマツダにはすでに下には、軽量ミニマム・スポーツカーのMX-5(ロードスター)が、さらに上級の高級GTクラスにはユーノス・コスモスが存在、または企画されており、RX-7は最高性能の【ロータリー・ピュア・スポーツ』に振り切ることが使命となったことです。

【理想追及の設計段階】

3代目の発売の年、1991年に4ローターエンジンを積んで見事ルマン優勝を果たしたマツダ787B、、、そんな高揚しきったムードの中、【コンパクト&ハイパワー】が命のロータリーエンジンを最大限に生かした初代RX-7のピュアな理想主義を復活させるべく、

2代目RX-7に比べ、

*全長で40㎜、

*ホイールベース5㎜、

*フロントオーダーハングはなんと、135mmも減らす

大英断がすべての発端となり、

外見デザイナーへの『軽量化至上命令』の結果、

*リアゲートをガラス製から、クーペ形状にすることでガラス面を最小化したり、

*形状変更で、サイドウインドウのガラス面も最小化、などの

先代から100kg以上減量という徹底的な軽量化の努力が実り、パワー・ウエイトレシオは高級なアルミボディーを採用し、2倍近い価格帯のホンダNSXに迫る 4.9kg/㎰をたたき出し、軽量化とミニマムサイズのピュアスポーツの追求の意思が、技術陣、デザインチームをして、『華奢で小柄ながら、グラマー』といった相反するイメージを持った類まれな外観デザインを持った超高性能スポーツカーの誕生に至らしめました。

【熱気と葛藤のデザイン過程】

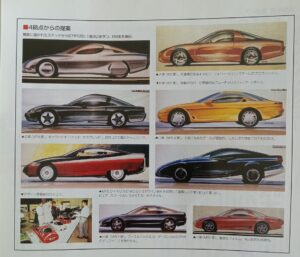

(最初のコンペ用の6種のスケッチ群、左 &

陳ウーハン氏のオーガニックテイストが色濃く表れた最終レンダリング、右)

外観デザインに関しては、まず最初に外注も含め4拠点(広島、カリフォルニア、横浜、ヨーロッパ(外注)からスタートしたコンペは、最終的に、本社案とMRA案が対決、MRAから【30年後の名車になるべく古典を学んだうえでデザインに臨んだ、またE-Typeジャガーの熱狂的なファンでもある】陳ウーハン氏(彼については後に詳しく語りますので、、、)が広島に招かれ、クレイモデル制作に参加、押し出しが強く、キャビンが古典的な後ろ寄りで小さ目なMRA案が選ばれました。その後日本からデザイン・スタッフがカリフォルニアに出向き、陳さんのオーガニック嗜好に多少の歯止めを聞かせて、生産車のデザインにつなげた形です。【出典:雑誌、三栄出版、歴代RX-7のすべて】

【商品展開と販売結果】

そんな3代目RX-7は、日本や東南アジア諸国に熱狂的な支持層を生んだ一方で、メインマーケットの北米では、高性能ターボ車に対する高額の保険料などの販売上の問題から販売が振るわなかったものの、1991年から2003年までの12年間で、6回のマイナーチェンジを受け、(最終的についロータリーエンジンは最高出力280馬力まで高められ、数多くの高性能版、限定モデルも発売されました。北米でのスポーツカー人気の低迷や、ターボ加給に対する環境対策の行き詰まりなどの理由で、惜しまれつつも2003年に販売終了となり、RX-7、25年間の歴史に幕を下ろしました。初代からの累計で81万台、3代目RX-7の全世界販売数は68,000台、うち国内販売は16,000台となっております。(アメリカの「25年ルール」が解けた今日では、逆に日本からアメリカに程度のよい中古車が輸出されているようです。)

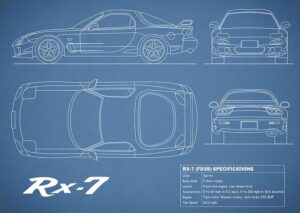

- 型式::GF-FD3S

- 総排気量:1308cc

- 最高出力::151kW(205PS)

- 最大トルク:269.7N・m(27.5kgf・m)

- 燃料供給装置::EGI

- 使用燃料::ハイオクガソリン

- 駆動方式::FR

- 定員::2名

- 車体サイズ(:タイプRZ)

- 全長:4285mm

- 全幅:1760mm

- 全高:1230mm

- 全長:4285mm

- 車両重量(:タイプRZ)

1270kg

*デザイン的特徴:『30年後の名車』の行方は?

発売からすでに30年以上が経過して、

年々その『デザイン評価』が

うなぎのぼりの渦中にある、

3代目RX-7,通称FZ3S型ですが、

私の見立てでは

以下のようなデザイン的特徴があります。

1、古典とオーガニックフォームの奇跡的融合が産んだ美しく滑らかなボディー彫刻

2、同じく古典をロータリーエンジンのコンパクトさで、新解釈した他にないほど美しいサイドビュー・プロポーション

3、抑制のきいた中に見え隠れする、前後フェイシアの『えぐ味ある』ディテール造形の妙

4、タイヤ&ホイールの大きさ、デザイン、配置やフェンダーへのおさまりの絶妙さ

5、まさに『未来の名車の名に恥じない』堂々とした全体のまとまり感と凛とした姿

それでは順を追って

解説させていただきます。

1、古典とオーガニックフォームの奇跡的融合が産んだ美しく滑らかなボディー彫刻

(リードデザイナー:陳ウーハン氏のこだわり、ジャガーC,D,E タイプなどのヨーロッパ車にみられた抑揚の効いたボディー表面を徹底的に学び、消化し、更に一段高く昇華させた当時流行中のネオ・オーガニックなデザイン言語の総決算的傑作。おまけは、ツァガード譲りのダブルバブルルーフに後端を斜めに丸めた超小型ドアデザイン)

ーーーー>既に、比較対象がほとんどないほどの名車になりました!!

2、同じく古典学習とロータリーエンジンのコンパクトさの恩恵で、新解釈した、他にないほど美しく重心が載りきった『ロングノーズ・ショートデッキ』のフロントミッドシップ、サイドビュー・プロポーション

(超小型かつ高出力のシーケンシャル・ツインターボ使用のロータリーエンジンを極端に低く前輪車軸以降にミッドシップ配置したことで、フロントオーバーハングを最小化、古典的なFRプロポーションをいっそう強調、更に軽量化のため、ガラス面積とキャビン部分を最小化したことで、キャビン位置が一層後ろ寄りに見えるといった恩恵に恵まれる。)

ーーーーー>今後再現が不可能、完璧FRミッドシップ・プロポーションの完成

3、抑制のきいた中に見え隠れする、前後フェイシアの『えぐ味ある』ディテール造形の妙

(一見、滑っとした曲面でインパクトがないように見えるフロントフェイシアですが、凹面凸面の小気味いい切り替えと、どすのきいた爬虫類的表情が不気味です。リアは一度見たら忘れられない『ぬめり面』の奥に、ジウジアーロの傑作コンセプトカー、アルファロメオ・カングーロばりのコードトロンガ・テールが見え隠れします。)

ーーーーーー>さりげない個性=名車が作る未来の不文律の原型?

4、タイヤ&ホイールの大きさ、デザイン、配置やフェンダーへのおさまりの絶妙さ

(当時としては最大級の超扁平タイヤ【225/50/16】の存在感を見事に強調する、さりげないホイールデザインと、全後フェンダーの繊細極まりない切り欠き線)

ーーーーーーー>タイヤの『転がり係数』が無限大に拡散?

5、まさに『未来の名車の名に恥じない』堂々とした全体のまとまり感と凛とした姿

(写真を撮っていて、どこからとってもベストショットになって仕舞、背筋が震えました)

ーーーーーーーー>MB 300SL ガルウイング、ジャガーE‐Type 、アストンマーティンDB4GTザガート、アルファロメオ・カングーロなどと並び称される名車となりそうです。

*『私』とFD3S、三代目 :『小さなビースト』

最初に私が3代目RX-7を意識したのは、

スクープ雑誌:モデルマガジン『X』の3代目RX-7のスクープ記事の中にあった、

試作車か何かの

『ホワイトボディー』

の写真をみた時、

そこにあった、

有機的に盛り上がった『リアフェンダーのボリューム』に

悩殺されてしまいました。

これを見た瞬間、

この車は、ポルシェ944ターボや928の競争相手では終わらないぞ!

といった直感か働き、

背筋が震えました。

その半年後くらいに発表されたFZ3S型RX-7 が予想通りの、

すさまじい車だったことは言うまでもありません。

*小さなビーストたち

RX-7 FD3Sと、

2代目のMX-5 【ロードスター】の2台ほど、

写真でみた印象は大きいのに、実際にはかなり小さくて驚いた車を知りません。

他に強いて上げれば、

*初代、ルノー・アルピーヌA110、1968

*初代、ルノー・アルピーヌA110、1968

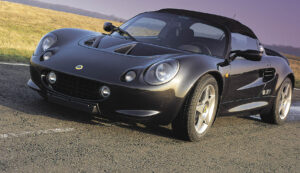

*初期型、ロータス・エリーゼ、1996

*初期型、ロータス・エリーゼ、1996

*ランチア・ストラトス, 1977

*ランチア・ストラトス, 1977

の3台でしょうか?

3台とも4メートル以上ありそうですが、

実際には、3m70cm程度しかなく超コンパクトです。

そうなんです、私はこんな、

想像していたより実際は小さく見える自動車

が大好物なんです!!

FD3S、RX-7も最初に雑誌や三栄出版さんの『新型RX-7のすべて』を見ていたころは、かなり大きなポルシェ928的なGTツアラーのサイズ感 (全長=4m50cm前後) を想像して、少しがっかりしていました。

しかし、展示場へ行ってみてその小ささにビックリ、

帰宅後家で『新型RX-7のすべて』を見返しその中にあった、

2代目より4cmも小さい全長を確認して、更にビックリ!

すっかりその魅力(デザイン&小ささ)に取りつかれてしまいました。

おまけに、

試乗車の中で偶然見かけた、

*シルバーの外装に、

*真っ赤な内装の組み合わせの

鮮烈さにひかれ、

日本滞在中はアンフィニ・ディーラー詣でが続きました。(笑)

アンフィニ・RX-7 の

bbbbbbbbbbb立体物コレクション:寸評付き

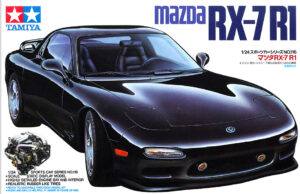

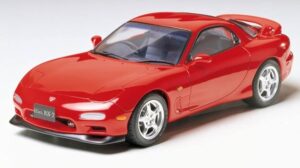

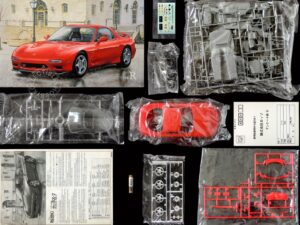

モデル・キット

*タミヤ模型製、1/24 プラモデル・キット

(コークボトル形状のボディーサイドをえぐりすぎた感じで、田宮の自動車原型に時々ある、『デフォルメやりすぎ症候群』にかかってます。この感じが好きな方も多いと思いますが私はロッソ版のほうが好みです。)

*ロッソ製、1/24 プラモデル・キット

(田宮さん、アオシマさんの中間的な、実車に一倍近い、オーガニック面が忠実に再現されていたときおくしてます。(あくまで私的にですが、、、)逆にキャビン上のダブルバブル・ルーフはほぼない感じでした。)

*アオシマ製、1/24 プラモデル・キット

(全体的にかなりカクカクした印象で、フロント、リアのコーナー部分が丸く削ってない感じで、少し未完成感がありました。90年代前半の『元気なアオシマ自動車キットブーム』の開始前の静けさ的な、、、珍味です。)

(全体的にかなりカクカクした印象で、フロント、リアのコーナー部分が丸く削ってない感じで、少し未完成感がありました。90年代前半の『元気なアオシマ自動車キットブーム』の開始前の静けさ的な、、、珍味です。)

スケール・ミニカー

*エポック社製、M-Tech 1/43 (赤・銀)

(最初に買ったったミニカー、実家の近所のおもちゃ屋さんで見かけ、即売!ボディーの抑揚がきついタミヤのプラモデル的なつくりと開閉可能なドアが気になりましたが、当時、唯一のヨンサンの完成ミニカーということもあり、よく触ってました。)

(最初に買ったったミニカー、実家の近所のおもちゃ屋さんで見かけ、即売!ボディーの抑揚がきついタミヤのプラモデル的なつくりと開閉可能なドアが気になりましたが、当時、唯一のヨンサンの完成ミニカーということもあり、よく触ってました。)

*デルプラド製, 1/43 初期型 RX-7 ミニカー(Black)

(2000年代に入り、こちらのEbeyで買ったもので、デッサンのセンスを感じる、まとまったオーガニック曲面が気に入り、よく眺めてました。ホイールの彫刻もいい感じ。)

(2000年代に入り、こちらのEbeyで買ったもので、デッサンのセンスを感じる、まとまったオーガニック曲面が気に入り、よく眺めてました。ホイールの彫刻もいい感じ。)

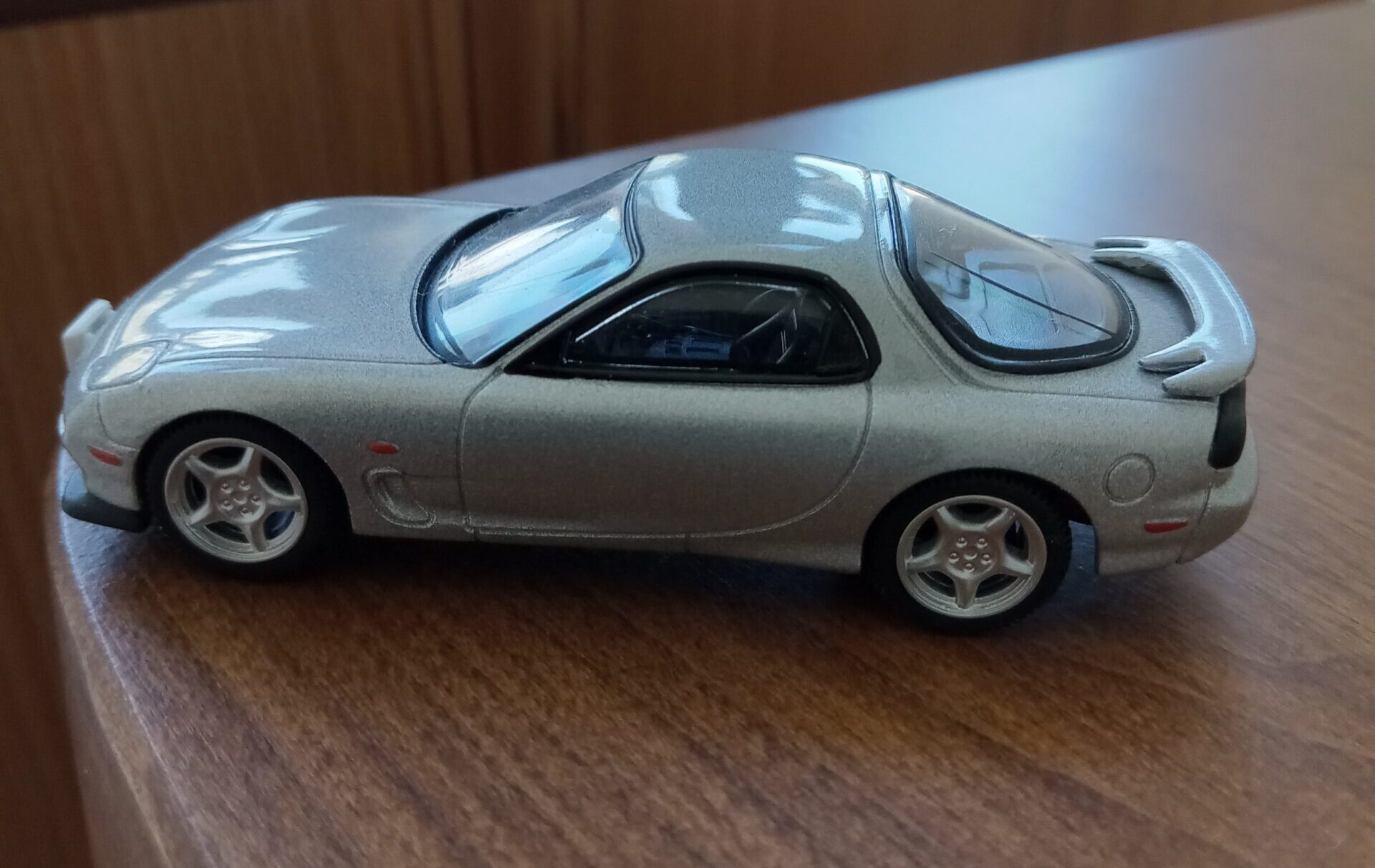

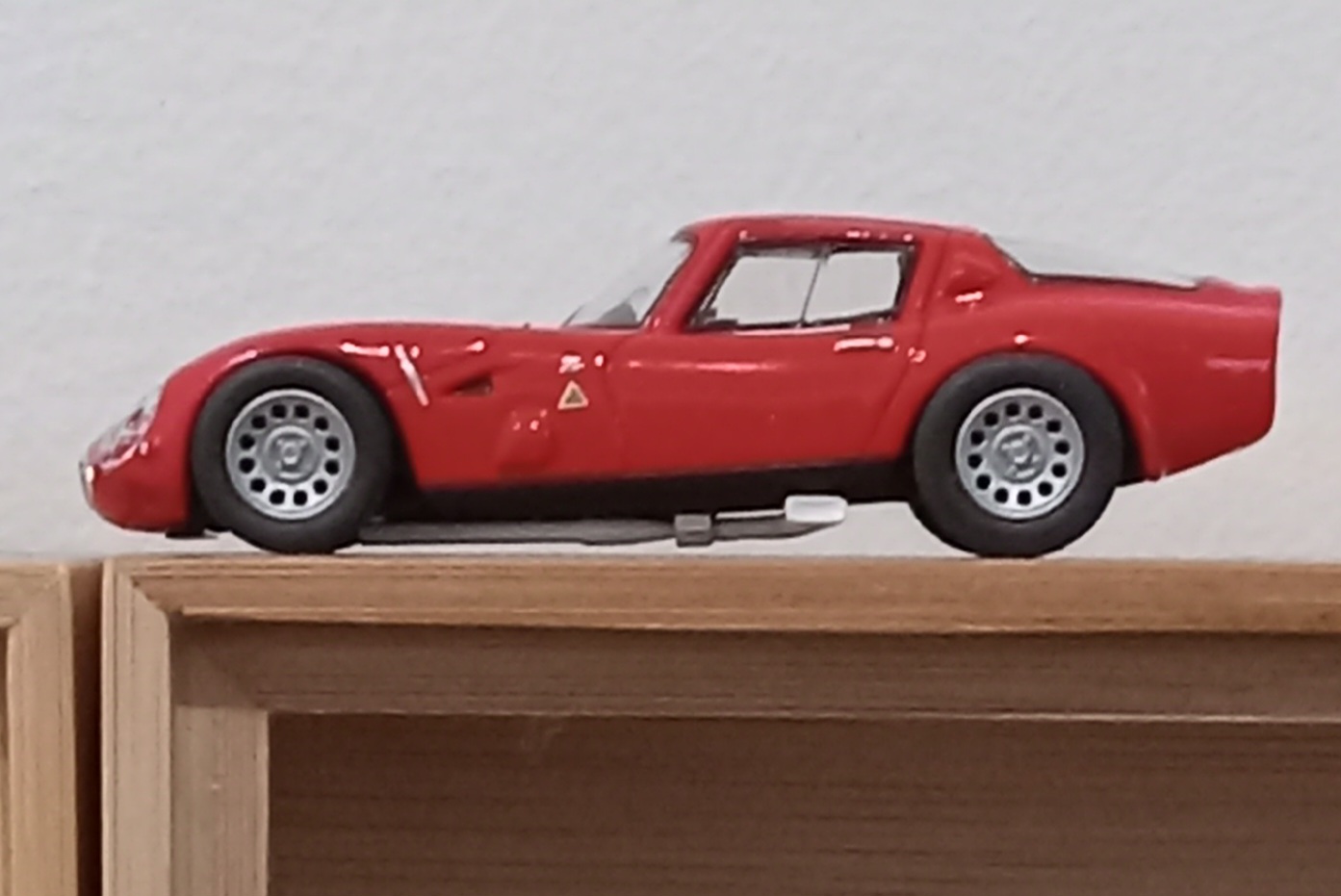

*トミーテック製,ヴィンテージネオ、1/64 アンフィニ RX-7 (タイR, 1991年型::シルバーとイエロー)

(今回撮影に使ったトミーテックの傑作ミニカー2台組です。最初期の1型を完璧にモデル化、タイヤ・ホイールサイズのディフォルメも、スケール的にいい感じ。とにかく写真撮影中に、あまりにもリアルで、実物もこんなにじっくり見たことがなかったので、この実車デザイン、このミニカー双方の完成度に陶酔状態でした、、、、感無量)

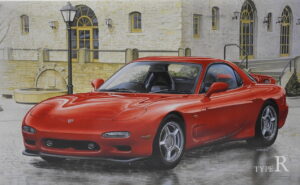

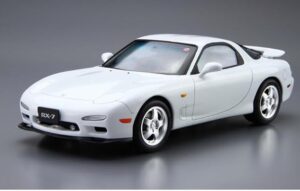

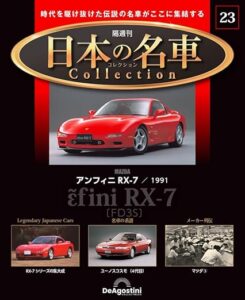

*ディアゴスティーニ製,日本の名車コレクション、1/64 アンフィニ RX-7 (白)

(最新モデルはディアゴスティーニさんから、つい先日メルカリで買いまして、現在到着待ちです。完璧版を目指して、小さなライトパーツやバックミラーも別パーツで再現されているそうなので楽しみです。真っ白ボディーがよく似合うFD3S型です。)

*POP RACE社製 1/64 雨宮バージョン、FD3S RX-7 (メタリック・ブルー)

(ここ数年の香港、中国の1/64ミニカー設計・生産の躍進を象徴するモデルで、外形デッサン、メタルの質、重さ、ディテール再現度、塗装、タンポ・プリントの精度のどれをとっても一級品レベル、又は日本やアメリカの老舗以上の出来+超優良コストパフォーマンス。文句なしの満塁ホームラン・ミニカーです。

唯一のマイナスポイントは、今一存在感のないラバー製のタイヤ部分かな、、、?)

*カーデザイナー:陳ウーハン氏の足跡

*目指したのは『30年後のクラシック・カー』

マツダ・デザインのレジェンド:トム・俣野さんの本社案を破り、3代目RX-7のデザインに選ばれたMRA(マツダの在アーバイン、デザイン開発部門)案のキースケッチを描くことになった、台湾出身のカーデザイナー「チン・ウーハン氏」とはいったいどんな人物なのでしょうか?

幼いころ見た雑誌に載っていた、

『ジャガー・Eタイプ』が

『巨大なボンネットを前向きに倒して開けている姿』を見て、一目ぼれ、その後の人生を決定することになり、こんな感じで、人生がどんどん転がり始めました。

『巨大なボンネットを前向きに倒して開けている姿』を見て、一目ぼれ、その後の人生を決定することになり、こんな感じで、人生がどんどん転がり始めました。

*台湾の国立成功大学で、インダストリアルデザイン・コースに入学後、カーデザインのみに飽き足らず、機械工学も習得、卒業後カリフォルニアの名門、アートセンター・カレッジ・オブ・デザインに留学、機械工学系単位免除で、1980年に卒業。

*卒業後、当時の凄腕デザイナーがうごめく、GMの面接を受け、ドイツの子会社、オペルに採用となりました。当時のオペルには、クリス・バングル氏(元BMWグループのチーフデザイナー)や、マーク・ジョーダン氏(後に北米マツダで活躍、GMの伝説的デザイナーの息子さん)など、アートセンター【ACCD】の卒業生が多く働いていました。

*非常に層の厚いオペル・デザイン陣としのぎを削った後、1980年代半ば、マーク・ジョーダン氏が北米マツダに移った折、彼と同行し、当時開発中のマツダ「ロードスター」のクレイモデルの微調整などに参画、その後「ミアータ」をベースにしたコンセプトモデルの上級デザイナーとして参加。『ロードスター』の前後のファサードに個性を持たせようとしたことがリード・デザイナーのトム・俣野さんの目に留まり、指名されたのが「RX-7 FD」プロジェクトでした。

* RX-7 (FD3S型)のプロジェクト完成後、このクルマを完成させた後、さらにマツダで数台のコンセプトカーのデザインに携わった後、台湾のメーカーに転職、故郷である台北に戻られました。

*「チン・ウーハン氏」とRX-7プロジェクト

陳さんは

当時のデザイントレンド

=有機的(オーガニック)なフォルム、

に触発され、

大好きった『ジャガーDタイプ』のような車から

インスピレーションを得たい、と考える。

ーーー>できうる限りの有機的なスケッチを描いてみる。

トム俣野さんからのアドバイス:

『ボディの贅肉を極限まで落として、筋肉をまとった運動能力の高い有機的なデザインが良いと思うよ』

陳さんと、北米マツダチームの目指したものはレトロなスタイルではなく、

=『何年経っても美しさが損なわれることのない

全く新しいスタイルのクルマ』

そんな中、

マツダのDNAであるところの

ロータリーエンジンに立ち返り、

マツダスポーツカーの本質を追求、、、

n

n

N

n

n

n

ちょうどそのころ、

『ゼロ作戦』となずけられた(ロータリーエンジンの特性をいかすための)徹底的な軽量化を追求していたシャーシ設計チームからの要請もあって、

*キャビンの最小化+ガラス面の最小化

*ロータリエンジンを車軸後に低く積むことで、ボンネットを低く抑える

*フロントオーバーハングの最小化

*ドアの小型化+リアタイヤ前のボディーサイド面大型化で合成を確保

*ボディー動性確保?のための全幅を大型化

このような軽量化に貢献するための特徴的な基本条件がそろいました。

これらは、偶然とは言いながら、(実際には高性能なスポーツカーにとって大事な条件なのですが、、、)

ーーーーーー>すべてが3代目RX-7 を最先端かつ歴史的なデスポーツカー・デザインに推し進める骨格になっているのが素晴らしいです。

結果的に陳さんのMRA案が採用されたのですが、

本社案チームもMRAに加わり、先進性に富んだ本社案のテイストが少し加味され、一方陳さんのオーガニック曲面が若干抑えられ、いい塩梅に最終案が出来上がり、

ーーーーー>歴史的な名車の横に並んで恥じない、

素晴らしい生産車につながりました。

*まとめの『三題噺』

エーーッ! 一席おつきあいのほどを願っておきますがぁ、、、

(大友克洋作:短編『つゆのあとさき』の扉絵)

落語の世界に三題噺というものがございまして、

お客様から3つのお題をいただき、その題目を効果的に使い即興で一つのお話に仕立てるといったもので、創作性、即興性が強く誰もが出来るものではなかったそうです。

それでは、今回の記事に登場しました、

*3代目RX-7

*木之内みどりさん

*中国の自動車産業

この三つを使って、

改めまして、一席おつきあい委のほどを、、、

えーーーーッ!!

日本のバブル最盛期に、世紀の名車、3代目『RX-7』のキーデザイナーとして見事に大仕事を成し遂げられた、陳・ウーハン氏、その後もマツダでコンセプトカーのデザインをした後、故郷の台湾に戻り、地元でデザイナーとして活躍、現在は大好きなクラッシックカーのイラストなどを描きながら、悠々自適な生活を送ってらっしゃいます、、、

一方、木之内みどりさんは歌手として活躍中に、突如として恋人を追いかけアメリカへのセンセーショナルな逃避行、日本中にスキャンダラスなイメージを振りまきながら、タレント生活を引退、俳優・竹中直人さんと結婚後もカメラマンとして芸能界で活躍中と聞きます、、、、

まさにTVドラマ:『刑事犬カール』の中で見せた、シェパード犬と野山を走り回る姿を思い出させます、疾風怒濤のごとく人生を駆抜けた、といった感じです、華奢な体躯に負けない俊敏性を兼ね備えた、3代目RX-7のような人生とは少し言いすぎでしょうか?

疾風怒濤と言えば、70年代から80年代にかけての日本経済を思い出しますが、その中でも本家ヨーロッパやアメリカに追いつけ追い越せと発展し続けた自動車産業がバブル景気を機に一気に上り詰めた頂点、その時の象徴がトヨタセルシオであり、3代目RX-7と言えるのではないでしょうか?

今回取り上げましたPOP RACE社製の『雨宮ターボ版 RX-7』は中国の日本製品に対する、敬意をひしひしと感じるとともに、中国に根付き始めた自国のオーナー、企画、制作者によるモノづくりの台頭の象徴のように感じます、

大きなスケールでは、EV化や、AIを組み込んでスマート・ヴィークル化し始めている、中国の自動車産業の躍進が伝えられます。外観デザインの『お国柄を反映した形での自由奔放さ』も目を見張るものがありますね。

過去百数十年にわたって、

大きな産業のうねりの中、世界経済の覇権を象徴したり、経済活動の根幹を支えてきた自動車産業もここへきて大きな転換期に差し掛かろうとしています、

*『乗れるスマフォ化』することで

*従来からの『動く彫刻』としての性格

が変化するかもしれませんが、これからは、チン・ウーハンさんがそうであったように、中国の国民車を、ロシア人が、エチオペア人が、ベネズエラ人がデザインするかもしれません、更には、アフリカの国民車を、クロアチア人、ギリシャ人、ネパール人が、、、、と、多様化が加速する未来に向かって、話はつきません。

そんな時、日本人は? と申しますと、

逆に、陳ウーハンさんに倣って、

趣味に明け暮れたり、

友達と雑談したり、

自分勝手なブログを書いたり(笑)

悠々自適な生活もまた、、、、、、

お後がよろしいようでーーー

*その他の『木之内みどり』似のクルマ?

3代目RX-7の他に、

*超軽量、超高性能で

*小型、かつ

*有機的なボディーを持った

『木之内みどり』さんタイプの

スポーツカーはあるのでしょうか?

心配無用です!

滅茶苦茶あります。特に英国製のバックヤードビルダー系の少量生産のスポーツカーはほとんどがこのカテゴリーに入ります、

オーガニックなボディーをもっていて、

私が大好きな車は、こんな感じになります。

*初代ロータス・エリート,1957 (メタリック・ブルー+シルバートップ)

(ロータス魂の権化のような、小さく、軽量、高性能エンジン、理想的な低重心などをオールFRPモノコックボディーで包んだロータス初のGTカー、フランク・コスティンが仕上げたCD.0.29の美しいFRプロポーションを持ったデザインも秀逸)

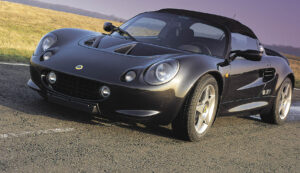

*初代 ロータス・エリーゼ、1996 (ブリティシュ・レーシング・グリーン)

(私の大学時代のMuse。軽自動車並みの小ささながら、すさまじいミッドシップ版、筋肉ロードスター!後のオペル・スピードスターやポンティアック・ソルスティスにつながるダイヤモンドの原石)

*TVR タスカン S、2001 (メタリック・レッド)

(英国流趣味の世界を、上質に演出。豪華かつミニマルな内装と、トヨタ2000GT的なFR プロポーション+独自のオーガニック曲面が病みつきになります。マツダMX-5に触発された英国車の意地がみえます!)

*アストン‣マーチン DB4 ザガード、1960(メタリック・グリーン)

(ザ・ガード時代のエルコーレ・スパーダの最初期の作品でその後の名声の足掛かり。美しい立体曲面と抑制のきいたFRプロ―ポーションに隠れた、何度でも見たくなる全体に漂うオーラは独特の細部に宿る『えぐみ』から発酵した物でしょうか、、、)

*ジャガー XKSS、1954 (ブリティシュ・レーシング・グリーン)

(故スティーブ・マックイーンの愛車としても有名、アルファのディスコボランティが始めた新空力フォルムをより現実的に応用したボディー断面は後のE-タイプにつながります。小さなソフトトップを上げた美しい姿も英国車の美点です。)

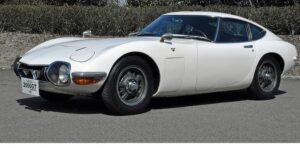

*トヨタ 2000GT、1967 (アンティーク・ホワイト)

(既に歴史的な名車ですが、デザインもすさまじい洗練度。少し行きすぎなほど長いボンネットに極端に切れ上がった短めのリア・オーバーハング部分からのぞく長い排気管が、ただ物でなさを演出。全幅がもう5cm大きかったらリアタイヤの踏ん張り感が力強くなったかも?)

*2代目マツダ MX-5 ロードスター(NB型)【ミアータ】、1997(シルバー)

(同時期にデザインされたFD3S型RX-7の弟分的存在、FD同様にオーガニック曲面と古典的FRプロポーションが美しい秀作。初代ミアータと全く違う個性が新鮮、インテリアデザインにこれといった主張がないのが残念です。実際に何度も買おうとしてインテリアで躓きました。後期型のエアロパーツなしが好みです。)

*アルファ・ロメオ、 ディスコ‣ヴォランテ byツーリング、1952『コンセプトカー』(イタリアン・レッド)

(実験的意味合いが強いレース用習作。低めの目線で斜め後ろから見ると本当に『空飛ぶ円盤』に見えます!(笑)プロバンス・ムラージュの1/43傑作レジン・キットは作れずじまいで燃えてしまいました、、、、)

*アルファロメオ・カングーロ、 1964『コンセプトカー』(イタリアン・レッド)

*アルファロメオ・ジュリア TZ2、1964『レーシングカー』(イタリアン・レッド他)

(最後の2台に関しては、今回のFD3Sg型RX-7と非常に近いデザイン・テイストを持っている車として、また私の大好きな2台として、近々単独記事にまとめたいと思いますので、そちらをお楽しみに。)

思い入れが強すぎたのか、

いつも以上に長くなってしまいましたが、

(初めて、一万字を超えてしまいました)

お後がよろしいようで、、、

本ブログと記事内容につきまして:

ブログ記事を書くにあたり私の目標は、立体造形(料理も含めて)とのかかわりを通じて、私個人の特徴的(ネジ曲がり方も含めて)な評価軸を解明することで、「美しさ・美味しさ」に対する好奇心や、探求心を、どのように満足・充足させてきたのかを明記しておくことです。

従いまして、記事の中に出てくる、数字や年号、微細なデータなどには細心の注意を払っておりますが、時に大きな間違いや勘違いを犯していることも考えられます。特に自動車記事における主要諸元や、年号などには紛らわしいものも多く、あくまで参考程度に考えていただければ幸いです。

私としては、記事の中で個人的な外観デザインや味覚の評価、そこから広がる後半部分につなげるための、『流れ』を作るための客観的材料として年号やデータを挿入している感じです。あくまで重視したいのは、私個人の頭の中で起こる、記憶の錯そう的混沌から生まれる新たな『見方』や『情報の予想外のつながり』です。その勢いを作り出す、『流れ』の一環として、諸データが副次的に必要となるわけです。

話がそれますが、大好きな落語の世界に「三題噺」という、その場て会場から募った3つのお題を使って1つのお話に仕立てるといったお遊びがございますが、私はそれに近いことを立体造形の特徴や(料理のお味)をお題にして行っている感じがします。その中で頭の中に去来する数々の着想が、全く予想外で楽しく、次回からの記事内容を大幅に変えたり、新展開につながっています。

当ブロブの仕組み:

『好奇心の点と線 x 気まぐれ脳内回路=予想外の新展開』

こんな自分勝手なブログですが、今後ともよろしくお願いいたします。

追記:上記の『流れ』を作る為に必要な写真はできる限り、個人所有のミニカー・自前の料理などを使い撮影しておりますが、その他の必要最小限の図版や写真を他のブログ主様の記事や諸会社ホームページなどからお借りしております。(記事内容に合うよう加工させていただき、使用時は最小の解像度で載せております。)問題がある場合、ご連絡いただければ直ちに降ろさせていただきます。

追記2:当ブログ記事に掲載のミニカー写真等(個人撮影)は許可なしで、どのようにお使いいただいても結構です。私個人の創造性はこの世のもの、と言う認識の上で記事を製作しています。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Translation in English !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Episode 8: Mazda Efini RX-7, 1991 (Exterior: Silver & Red Interior)

This time,

I want to talk about

one of Japan’s most treasured designs born from the bubble era:

The Mazda Efini

RX-7 (Third Generation/FD3S model).

For me, the second-generation RX-7 isn’t just a Japanese treasure;

though it rode the wave of the bubble economy’s abnormal times,

its exterior design stands as a masterpiece of three-dimensional form

unparalleled before or since,

deserving a place in automotive history’s most remarkable achievements.

Shortly after studying abroad in Pasadena,

seeing this car always filled me with immense pride.

The image that came to mind for me

was like

Ms. Midori Kinouchi from the movie “Baseball Madness.”

(Sorry for the old-school reference. lol)

*Her inner strength and slightly stubborn nature,

unimaginable from her beautiful, delicate, slender appearance,

felt identical to the character of the FD3S-type RX-7.

* The beauty and uniqueness of its exterior design,

* The sharpness of its planning concept & technical achievements (its inner workings)

make the third-generation RX-7 truly remarkable.

So, let’s dive deeper in the following order.

* Objective Info:

* Design Features: ‘Legendary Car 30 Years Later’ Confirmed?

* Me and the ‘RX-7’: ‘Smaller Than I Expected!’

* Car Designer: The Footsteps of Chen Wuhan

* Summary & Thoughts: A Rare Form Born from ‘Effort and Sweat Rivaling a Pro Boxer’s Weight Cut’

* Other ‘Midori Kinouchi Lookalike Cars’?

*Objective Info: Designed to Become a ‘Classic Car’ 30 Years Later?

(Miniature Cars Used: TOMYTEC 1/64 Tomica Vintage Neo-Infinity RX-7 TypeR (1991 Model) + POP RACE 1/64 RX-7 Amemiya Spec Metallic Blue)

【The Bubble’s Peak and Lofty Ambition】

Planned/designed during Japan’s late-1980s bubble economy peak and launched in 1991, the FD3S (3rd generation) RX-7 was sold through the now-defunct Anfini dealerships as part of Mazda’s multi-channel sales network expansion at the time. Its planning slogan was ‘Aspiring with dignity, radiant with brilliance’ [Source: Magazine, San-ei Publishing, The Complete History of the RX-7], reflecting the immense passion of the planners involved. It was an idealistic project symbolizing the euphoric atmosphere at Mazda at the time, embodying Mazda’s obsession with sports cars through agile performance, visually expressed design, and the pursuit of lightweight styling.

【Winning Over the Market】

For the third-generation sports car, intended for export to the American market, it was natural for the vehicle to grow larger to meet market demands, leading to a larger engine size. This often resulted in an ambiguous product closer to a premium, heavyweight GT car than a true sports car.

Fortunately for Mazda, the MX-5 (Roadster), a lightweight minimalist sports car, already occupied the lower segment, while the Eunos Cosmos existed or was planned for the higher-end luxury GT class. This allowed the RX-7 to be dedicated solely to its mission: becoming the ultimate high-performance ‘Rotary Pure Sports’ car.

[The Design Phase Pursuing the Ideal]

In 1991, the year the third generation launched, the Mazda 787B, powered by a four-rotor engine, achieved a magnificent victory at Le Mans… Riding this wave of euphoria, the team aimed to revive the pure idealism of the first-generation RX-7, which had maximized the rotary engine’s core strengths of compactness and high power. Compared to the second-generation RX-7, they made bold decisions:

* Reducing overall length by 40mm,

* Reducing the wheelbase by 5mm,

* And astonishingly, reducing the front overhang by a massive 135mm.

* Overall length reduced by 40mm,

* Wheelbase shortened by 5mm,

* Front overhang dramatically reduced by a full 135mm.

This bold decision was the starting point.

The ‘Lightweighting Mandate’ issued to the exterior designers resulted in:

* The rear gate was changed from glass to a coupe shape to minimize the glass surface area,

* The shape was altered to minimize the side window glass surface area, and more.

These thorough weight reduction efforts, shedding over 100kg from the previous model, bore fruit. The power-to-weight ratio, achieved by adopting a premium aluminum body, reached 4.9 kg/ This commitment to weight reduction and the pursuit of a minimal-sized pure sports car led the engineering and design teams to create an ultra-high-performance sports car with an exceptional exterior design embodying the seemingly contradictory image of being ‘delicate and petite yet glamorous’.

【A Design Process of Passion and Conflict】

(Left: Initial competition sketches (6 types); Right: Final rendering strongly reflecting Chen Wuhan’s organic aesthetic)

Regarding exterior design, the competition began with four locations (Hiroshima, California, Yokohama, and Europe (outsourced)), including external contractors. Ultimately, the head office proposal and the MRA proposal faced off. MRA invited Chen Wuhan (more on him later…) to Hiroshima to participate in clay model production. The MRA proposal, characterized by strong extrusions and a smaller, classically rear-biased cabin, was selected. Chen Wu-han (more on him later…) was invited to Hiroshima to participate in clay model creation. The MRA proposal, featuring a pronounced push-out and a smaller, classically rearward-shifted cabin, was selected. Subsequently, Japanese design staff traveled to California to somewhat rein in Chen’s organic preferences, ultimately connecting the design to the production vehicle. 【Source: Magazine, San-ei Publishing, The Complete History of the RX-7】

【Product Line and Sales Results】

While the third-generation RX-7 garnered a passionate following in Japan and Southeast Asian countries, sales in its main North American market were sluggish due to issues like high insurance premiums for high-performance turbo vehicles. Nevertheless, over its 12-year production run from 1991 to 2003, it underwent six minor changes. Ultimately, the rotary engine’s peak output was increased to 280 horsepower, and numerous high-performance variants, and limited editions. Due to declining sports car popularity in North America and stalled environmental measures for turbocharging, production ended in 2003 to much regret, closing the 25-year history of the RX-7. Cumulative sales from the first generation totaled 810,000 units, with the third-generation RX-7 achieving 68,000 units sold worldwide, including 16,000 units domestically in Japan. (Today, with the U.S. “25-year rule” expired, well-maintained used cars are now being exported from Japan to America.)

Key Specifications

Model Code: GF-FD3S

Total Displacement: 1308cc

Maximum Power: 151kW (205PS)

Maximum Torque: 269.7N·m (27.5kgf·m)

Fuel System: EGI

Fuel Type: Premium Unleaded Gasoline

Drivetrain: FR

Seating Capacity: 2

Body Dimensions (Type RZ)

Overall Length: 4285mm

Overall width: 1760mm

Overall height: 1230mm

Curb weight (Type RZ):

1270kg

*Design Features: Where is the ‘Classic Car of 30 Years Hence’ Headed?

Over 30 years have passed since its release,

and its ‘design acclaim’ continues to soar

year after year.

This is the third-generation RX-7, commonly known as the FZ3S model.

In my view,

it possesses the following design characteristics:

1. Beautifully sculpted body lines born from the miraculous fusion of classic and organic forms

2. Unparalleled beauty in its side view proportions, reinterpreting classic design through the compactness of the rotary engine

3. The subtle yet striking ‘edgy’ detailing on the front and rear fascias, masterfully restrained yet hinted at

4. The exquisite balance of tire & wheel size, design, placement, and how they sit within the fenders

5. A truly dignified overall cohesion and poised presence worthy of its reputation as a future classic

Now, let me explain these points in order.

1. Beautifully smooth body sculpting born from the miraculous fusion of classic and organic forms

(Lead Designer: Chen Wuhan’s obsession. He thoroughly studied and assimilated the expressive body surfaces seen in European cars like the Jaguar C, D, and E-Type, then elevated them to a new level. This culminates in a masterpiece of the then-trending neo-organic design language. Bonus: the double-bubble roof inherited from the Tsagard and the ultra-compact door design with its slanted rear edge)

————> It has already become a legendary car with virtually no comparable rivals!!

2. Similarly benefiting from classical study and the compactness of the rotary engine, it features a uniquely beautiful, perfectly balanced ‘Long Nose, Short Deck’ front-mid-engine layout and side-view proportions.

(By extremely low-mounting the compact, high-output sequential twin-turbo rotary engine midship behind the front axle, front overhang is minimized, further emphasizing the classic FR proportions. Additionally, minimizing glass area and cabin volume for weight reduction creates the effect of the cabin appearing even further rearward.)

ーーーーー> The Perfection of FR Midship Proportions, Now Impossible to Reproduce

3. The Subtle Artistry of the ‘Edgy’ Detail Sculpting on the Front and Rear Fascia, Visible Yet Restrained

(The front fascia, seemingly smooth and lacking impact at first glance, possesses an unsettling quality through its crisp alternation of concave and convex surfaces and its reptilian, menacing expression. The rear reveals, beyond its unforgettable ‘slimy’ surface, a tail reminiscent of Giugiaro’s masterpiece concept car, the Alfa Romeo Canguro, with its hidden Cordtonga tail.)

ーーーーーー>Subtle Individuality = The Prototype for Future Unwritten Rules of Great Cars?

4. The Size, Design, Placement, and Perfect Integration of the Tires & Wheels into the Fenders

(The understated wheel design masterfully emphasizes the presence of the ultra-low-profile tires [225/50/16], then considered among the largest available, while the rear fenders feature exquisitely delicate cutout lines.)

ーーーーーーー>Does the tire’s ‘rolling resistance coefficient’ diffuse infinitely?

5. A dignified overall sense of unity and a dignified appearance that truly lives up to the name of a future classic car.

(While taking photos, no matter where I stood, I got the best shot, and my spine tingled.)

ーーーーーーーー> It seems likely to become a classic car alongside the MB 300SL Gullwing, Jaguar E-Type, Aston Martin DB4GT Zagato, and Alfa Romeo Canguro.

*Me and the FD3S, third generation: “The Little Beast”

The RX-7 FD3S and

the second generation MX-5 Roadster are two cars that

make a big impression in photos, but I don’t know of any other cars that are surprisingly small in reality.

If I had to name others:

* First-generation Renault Alpine A110, 1968

* Early Lotus Elise, 1996

* Lancia Stratos, 1977

Those three, maybe?

All three look like they should be over 4 meters long,

but in reality, they’re only about 3m 70cm—super compact.

That’s right, I absolutely love cars like this—

cars that look smaller in real life than I imagined!!

When I first saw the FD3S and RX-7 in magazines and San-ei Publishing’s “Everything About the New RX-7,” I imagined it to be a fairly large GT tourer, Porsche 928-like in size (around 4m 50cm long), and was a bit disappointed.

But when I visited the showroom, I was shocked by how small it actually was.

After returning home, I looked back at “Everything About the New RX-7” and saw that its overall length was 4cm shorter than the second generation model.

I was shocked all over again!

I was completely captivated by its charm (design & compact size).

To top it off,

I happened to spot one in the test drive lineup:

* Silver exterior,

* paired with a bright red interior.

Its striking combination drew me in,

and during my stay in Japan, I kept making pilgrimages to the Amphi dealers. (laugh)

Amphi RX-7

bbbbbbbbbbb 3D Model Collection: With Brief Reviews

Model Kits

*Tamiya Model, 1/24 Scale Plastic Model Kit

(The body sides have a coke bottle shape that feels overly hollowed out, suffering from the ‘over-deformed syndrome’ sometimes seen in Tamiya’s car prototypes. While many people like this look, I prefer the Rosso version.)

* Rosso, 1/24 scale plastic model kit

(I recall this kit faithfully reproducing the organic surfaces, closer to the real car than the Tamiya or Aoshima versions. (Just my personal opinion though…) Conversely, the double bubble roof over the cabin was almost non-existent.)

* Aoshima, 1/24 scale plastic model kit

(Overall, it had a very angular impression. The front and rear corners felt unrounded, giving it a slightly unfinished look. It’s a rare find, reminiscent of the quiet period before the ‘energetic Aoshima car kit boom’ of the early 90s.)

Scale model cars

*Epoch Co., Ltd., M-Tech 1/43 (Red/Silver)

(The very first mini car I bought! Spotted it at a toy store near my childhood home and bought it immediately! I was intrigued by its Tamiya-like plastic model construction with pronounced body contours and its opening doors. Back then, it was the only completed mini car from Yon San, so I played with it a lot.)

*Del Prado, 1/43 Early Model RX-7 Mini Car (Black)

(Bought on eBay in the 2000s. I loved its cohesive organic curves, showing a sense of design, and often admired it. The wheel detailing is also nice.)

*Tomytec Vintage Neo, 1/64 scale Amphi RX-7 (Thai R, 1991 model: Silver and Yellow)

(This is the pair of Tomytec masterpiece mini cars used for this shoot. It perfectly models the earliest Type 1, and the tire/wheel size deformation feels just right for the scale. Honestly, during the shoot, they were so incredibly realistic—and I’d never examined the real car this closely before—I was completely intoxicated by the perfection of both the actual car’s design and these miniatures… truly overwhelming.)

*Diagostini, Japanese Masterpieces Collection, 1/64 Unifi RX-7 (White)

(I recently bought the latest model from Diagostini on Mercari and am currently awaiting its arrival. Aiming for the perfect version, I hear even small light parts and the rearview mirror are reproduced as separate components, so I’m looking forward to it. The pure white body really suits the FD3S model.)

* POP RACE 1/64 Amemiya Version, FD3S RX-7 (Metallic Blue)

(This model epitomizes the remarkable progress in Hong Kong and China’s 1/64 diecast design and production over recent years. Whether it’s the exterior styling, metal quality, weight, detail accuracy, paintwork, or tampo printing precision, it’s top-tier—surpassing even established Japanese and American brands while offering exceptional value. It’s an unquestionably perfect home run of a diecast.

The only minor drawback might be the rubber tires, which lack a bit of presence…?)

*The Footsteps of Car Designer Chen Wuhan

*The Goal: ‘A Classic Car 30 Years From Now’

Mazda Design Legend: Tom Matano’s Headquarters Proposal Rejected, MRA (Mazda’s Irvine-based Design Development Division) Proposal Selected for the 3rd-Generation RX-7 Design. Who exactly is this Taiwanese car designer, Mr. Wu-Han Chen, tasked with sketching the key designs?

As a child, he saw a magazine featuring the

Jaguar E-Type

with its ‘massive hood tilted forward and open’ and fell in love at first sight. This moment determined the course of his life, and things started rolling from there.

*After enrolling in the Industrial Design course at National Cheng Kung University in Taiwan, he wasn’t satisfied with just car design and also studied mechanical engineering. After graduating, he studied abroad at the prestigious Art Center College of Design in California, where he was exempt from mechanical engineering coursework, graduating in 1980.

*After graduation, I interviewed at GM, then teeming with top-tier designers, and was hired by their German subsidiary, Opel. Opel at the time employed many Art Center [ACCD] graduates, including Chris Bangle (former BMW Group Chief Designer) and Mark Jordan (later active at Mazda North America, son of a legendary GM designer).

*After competing fiercely within Opel’s exceptionally talented design team, when Mark Jordan moved to Mazda North America in the mid-1980s, I accompanied him. I participated in fine-tuning the clay model of the Mazda “Roadster” then under development. Later, I joined as a senior designer on a concept model based on the “Miata”. His efforts to give the front and rear facades of the Roadster distinct character caught the eye of lead designer Tom Matano, leading to his assignment to the RX-7 FD project.

* After completing the RX-7 (FD3S) project and designing several more concept cars at Mazda, he moved to a Taiwanese manufacturer and returned to his hometown of Taipei.

*“Mr. Chin Wu-Han” and the RX-7 Project

Inspired by the design trend of the time—

= organic forms—

Mr. Chin

wanted to draw inspiration

from cars he loved,

like the Jaguar D-Type.

ーーー> He tried sketching as organically as possible.

Advice from Tom Matano:

‘I think a highly athletic organic design, stripped to the bare minimum of body fat and wrapped in muscle, would be good.’

What Mr. Chen and the North American Mazda team aimed for wasn’t a retro style,

= ‘A car with a completely new style whose beauty would never fade, no matter how many years passed.’

Amidst this,

returning to the rotary engine—Mazda’s DNA—

and pursuing the essence of Mazda sports cars…

n

n

N

n

n

n

Around that time,

a request also came from the chassis design team pursuing extreme weight reduction (to leverage the rotary engine’s characteristics), dubbed “Operation Zero”:

* Minimize the cabin + minimize glass surfaces

* Mount the rotary engine low behind the axle to keep the hood low

* Minimize front overhang

* Reduce door size + increase body side surface area in front of rear tires to ensure aerodynamic balance

* Increase overall width to ensure body dynamic stability?

These distinctive fundamental conditions came together to contribute to weight reduction.

While coincidental (though actually crucial for high-performance sports cars…),

────────> It’s remarkable how all these elements formed the framework propelling the third-generation RX-7 into a cutting-edge and historic sports car design.

Ultimately, Mr. Chen’s MRA proposal was adopted,

but the headquarters design team joined the MRA effort. This blended the advanced flavor of the headquarters proposal while slightly tempering Mr. Chen’s organic curves, resulting in a well-balanced final design.

—————> This led to a production car truly worthy of standing alongside historic legends.

*Summary: ‘Three-Theme Story’

Eeeh! I hope you’ll indulge me for just one story…

(Cover illustration for Katsuhiro Otomo’s short story “Before and After the Dew”)

In the world of rakugo storytelling, there exists a form called the “Three-Topic Story.”

The performer receives three topics from the audience and must effectively weave them into an improvised narrative. This requires strong creativity and improvisational skill, making it a challenge not everyone could master.

Now then, using the three elements featured in this article:

* The 3rd generation RX-7

* Midori Kinouchi

* China’s automotive industry

I humbly request your indulgence for one more story…

Whaaaaaaat?!

Mr. Chen Wu-han, who brilliantly accomplished the monumental task of being the key designer for the legendary 3rd generation ‘RX-7’ during Japan’s bubble economy peak. After designing concept cars at Mazda, he returned to his homeland of Taiwan, where he worked as a designer locally. He now lives a leisurely life, drawing illustrations of his beloved classic cars…

Meanwhile, Midori Kinouchi, while active as a singer, suddenly made a sensational escape to America to follow her lover. She left a scandalous image across Japan, retired from her talent career, and after marrying actor Naoto Takenaka, I hear she’s still active in the entertainment world as a photographer…

It truly brings to mind the scenes from the TV drama ‘Detective Dog Karl,’ where she raced through fields and mountains with a German Shepherd. It feels like she lived life at breakneck speed. Would it be too much to say her life resembled that of the third-generation RX-7, possessing agility that belied its slender frame?

Speaking of whirlwinds, it brings to mind Japan’s economy from the 70s to the 80s. Within that, the automotive industry, constantly striving to catch up with and surpass Europe and America, reached its peak during the bubble economy. Couldn’t the Toyota Celsior and the third-generation RX-7 be seen as symbols of that era?

The Amemiya Turbo Edition RX-7 by POP RACE featured here makes me keenly feel China’s respect for Japanese products. It also strikes me as a symbol of the rising tide of manufacturing rooted in China itself—driven by domestic owners, planners, and creators.

On a larger scale, we hear of the Chinese auto industry’s rapid advancement, embracing electrification and integrating AI to become smart vehicles. The exterior design’s ‘unrestrained freedom reflecting national character’ is also quite eye-catching.

Over the past hundred-plus years,

amidst major industrial waves, the automotive industry—which has symbolized global economic hegemony and underpinned economic activity—is now approaching a major turning point.

* By becoming ‘smartphones you can drive’

* The traditional character as ‘moving sculptures’

Things may change, but going forward, just as Mr. Chen Wuhan did, Russians, Ethiopians, Venezuelans might design China’s national car. Furthermore, Croatians, Greeks, Nepalese might design Africa’s national car… and so on. The conversation never ends as we head toward a future of accelerating diversity.

So what about the Japanese?

Well, conversely, following Mr. Chen Wuhan’s example,

devoting oneself to hobbies,

chatting idly with friends,

writing self-indulgent blogs (laugh)…

A leisurely, self-sufficient life is also…

Well then, I’ll leave it at that—

*Other cars resembling ‘Midori Kinouchi’?

Besides the third-generation RX-7,

*Ultra-lightweight, ultra-high-performance

*Compact, and

*Featuring an organic body

Are there any sports cars of the

‘Midori Kinouchi’ type?

No need to worry!

There are tons. Especially British-made, backyard builder-style, small-production sports cars almost all fall into this category.

With an organic body,

my favorite cars look something like this.

* First-generation Lotus Elite, 1957 (Metallic Blue + Silver Top)

(Lotus’s first GT car, embodying the spirit of Lotus with its small size, light weight, high-performance engine, and ideal low center of gravity, all wrapped in an all-FRP monocoque body. Frank Costin’s design, with its beautiful FR proportions and a drag coefficient of 0.29, is also outstanding.)

* First-generation Lotus Elise, 1996 (British Racing Green)

(My muse during my college days. Small enough to be considered a kei car, yet a formidable mid-engine, muscular roadster! A diamond in the rough that led to the later Opel Speedster and Pontiac Solstice.)

*TVR Tuscan S, 2001 (Metallic Red)

(High-quality expression of British taste. The luxurious yet minimalist interior, Toyota 2000GT-like FR proportions, and unique organic curves are addictive. You can see the pride of British cars inspired by the Mazda MX-5!)

*Aston Martin DB4 Zagato, 1960 (Metallic Green)

(One of the earliest works of the Zagato era, Elcore Spada, and the stepping stone to subsequent fame. Hidden behind beautiful three-dimensional curves and restrained FR proportions, the aura that permeates the entire car and makes you want to look at it again and again seems to ferment from the unique “edge” found in the details…)

*Jaguar XKSS, 1954 (British Racing Green)

(Famous as the beloved car of the late Steve McQueen, its body cross-section, a more realistic application of the new aerodynamic form pioneered by Alfa’s Discolovanti, led to the later E-Type. The beautiful appearance with the small soft top up is also a virtue of British cars.)

*Toyota 2000GT, 1967 (Antique White)

(Already a legendary car, its design is astonishingly refined. The slightly excessive length of the hood, the extremely short rear overhang, and the long exhaust pipes peeking out create an aura of something extraordinary. If the overall width had been just 5cm wider, the rear tires might have looked even more powerful?)

*Second-generation Mazda MX-5 Roadster (NB model) [Miata], 1997 (Silver)

(The younger sibling to the FD3S-type RX-7 designed around the same time, this is a masterpiece with beautiful organic curves and classic FR proportions, much like the FD. Its completely different personality from the first-generation Miata feels fresh. It’s a shame the interior design lacks any real statement. I actually considered buying it multiple times but was put off by the interior. I prefer the later models without the aero parts.)

*Alfa Romeo, Disco Volante by Touring, 1952 ‘Concept Car’ (Italian Red)

(A highly experimental race prototype. Viewed from a low angle diagonally behind, it truly looks like a ‘flying saucer’! (lol) I never got around to building Provence Moulage’s 1/43 masterpiece resin kit… it just burned up…)

*Alfa Romeo Canguro, 1964 ‘Concept Car’ (Italian Red)

*Alfa Romeo Giulia TZ2, 1964 ‘Racing Car’ (Italian Red, etc.)

(Regarding these two cars, as vehicles sharing a design aesthetic close to that of this FD3Sg-type RX-7, and also as two of my absolute favorites, I plan to compile them into a separate article soon. Please look forward to that.)

Perhaps my attachment ran too deep,

as this ended up longer than usual—

(My first time exceeding ten thousand characters!)

Well then, I’ll leave it at that…

Translated with DeepL.com

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。